Книга: Избегайте занудства

Назад: Глава 4. Навыки, воспринятые в группе по фагам

Дальше: Глава 6. Навыки, необходимые для серьезной науки

Глава 5. Навыки, переданные амбициозному молодому ученому

Вернувшись осенью 1948 года в университет Индианы, где атмосфера была не такой интеллектуально насыщенной, я начал эксперименты, основу для которых Лурия заложил в 1941 году. Тогда Лурия заметил, что фаги, взвешенные в обычных солевых растворах, намного более чувствительны к инактивации рентгеном, чем фаги, взвешенные в богатом питательными веществами разведенном говяжьем бульоне. По-прежнему оставалось неясным, обладали ли фаги, убитые непрямым способом — в результате воздействия химически активных веществ, возникающих при попадании рентгеновских лучей в окружающие молекулы воды, — какими-то новыми свойствами, отсутствующими у фагов, убитых "прямым попаданием" рентгена. Построенные ранее Лурия кривые инактивации заставляли предположить, что для того, чтобы убить фага, требуется несколько непрямых попаданий. Гибель фагов в результате прямого воздействия рентгена, напротив, как считалось, происходит вследствие единственного акта ионизации. С радостью проводя эксперименты, идея которых принадлежала мне самому, я в то же время предвкушал тот интеллектуальный пир, который был обещан предстоящим в середине октября приездом к нам на выходные Лео Силарда. Силарду недавно исполнилось пятьдесят, и он работал профессором биофизики и социологии в Чикагском университете. С ним должен был приехать младший коллега, Аарон Новик, который тоже прошел курс по фагам в Колд-Спринг-Харбор в 1947 году. Лео незадолго перед тем получил небольшой грант Фонда Рокфеллера, позволявший ему поддерживать, на его собственный выбор, проходящие на Среднем Западе генетические симпозиумы. Рост Силарда был чуть меньше пяти футов шести дюймов, и он неизменно носил галстук и костюм, ничуть не скрывая брюшка, отражавшего его увлечение едой и нелюбовь к спорту.

Силард родился в Будапеште в 1898 году в богатой семье. Отличавшийся незаурядным интеллектом, он учился физике и стал работать в Берлине, где близко познакомился с Альбертом Эйнштейном и где вместе с Эрвином Шрёдингером с 1925 по 1932 год преподавал современную физику. Он был евреем и благоразумно покинул Берлин в тот месяц, когда Гитлер пришел к власти. Вскоре он оказался в Англии, где выяснилось, что льющийся из него бурный поток идей плохо сочетается с более размеренным течением английской науки. Он редко проводил больше нескольких месяцев на одном месте, поэтому для экспериментальной проверки всех его теоретических догадок никогда не хватало времени. Кроме того, его стремление патентовать идеи, имеющие коммерческое приложение, создало у принимавших его английских ученых впечатление, что он больше дорожил деньгами, чем идеями. В этом они были на все сто процентов не правы. Только благодаря деньгам, полученным за все его германские патенты, часть — вместе с Эйнштейном, Лео смог изыскать достаточно средств, чтобы остаться в науке.

Кроме того, никто в Англии не знал, насколько сильной личной трагедией для него было явившееся ему в 1933 году в Лондоне как откровение понимание природы ядерного распада. При нем выделяется больше нейтронов, чем поглощается, что позволяет высвободить огромную энергию атома, описываемую знаменитым эйнштейновским уравнением Е = mс2. Если бы технология, дающая возможность осуществлять такой распад, оказалась в руках нацистов и позволила им производить атомные бомбы, в их руках оказалась бы вся сила, необходимая им для завоевания мира. Лео в тайне переуступил свой патент Британскому Адмиралтейству, в чем он признался своим близким друзьям только после того, как в 1939 году в Берлине был успешно проведен эксперимент по расщеплению атома урана. До этого Лео ошибочно выбрал вначале бериллий, а затем индий, считая, что именно эти элементы с большой вероятностью могли позволить получить требуемую цепную реакцию.

Лео немедленно попытался убедить всех своих друзей-физиков, работавших за пределами Третьего Рейха, ничего больше не публиковать о расщеплении урана. Но сохранить все полученные результаты в тайне не удалось, и вскоре работавший в Париже Фредерик Жолио вопреки советам Лео опубликовал свое открытие, что распад урана-235 приводит к высвобождению двух нейтронов, а не одного. После этого Лео стал прилагать все мыслимые усилия, чтобы Соединенные Штаты как можно быстрее создали атомное оружие. Именно он написал первый черновой вариант знаменитого письма Эйнштейна Рузвельту, отправленного осенью 1939 года, а в следующем году добился принятия итальянца Энрико Ферми, лауреата Нобелевской премии 1938 года, в то время работавшего в статусе беженца на отделении физики Колумбийского университета, в проект, посвященный распаду урана. Через два года он вместе с Ферми перешел из Колумбийского университета в Чикагский, где в 1942 году состоялось решающее испытание построенного ими ядерного реактора. Лео был сочтен слишком независимым, чтобы войти в состав руководимой военными команды, поэтому в отличие от Ферми был отстранен генералом Лесли Гровсом, тогда возглавлявшим Манхэттенский проект, от последующей деятельности в Лос-Аламосе по созданию бомбы. Но, как только прошли успешные испытания первых бомб, Лео приложил все усилия, чтобы добиться гражданского, а не военного подчинения для Комиссии по атомной энергии.

Теперь Лео увлекся проблемой поиска генетической основы жизни. Пройдя в 1947 году курс по фагам, он решил регулярно собирать вместе способных людей, чтобы узнавать от них новые факты, которые давали бы ему пищу для размышлений. Впрочем, в этот уик-энд в Блумингтоне он ничего особенного для себя не вынес — ни из моего краткого доклада об инактивированных рентгеном фагах, ни из результатов намного более сложных экспериментов Ренато с фагами, инактивированными ультрафиолетом. При этом важнейший новый результат был доложен самими Силардом и Новиком. За последние шесть месяцев они пришли к убеждению, что, несмотря на более чем открыто декларируемые Максом Дельбрюком сомнения, выводы Джошуа Ледерберга, продемонстрировавшего генетическую рекомбинацию у Е. coli, вовсе не были ошибочны. Лео в полном восторге написал Максу Дельбрюку и Сальве Лурия, что съест свою шляпу, если кому-то удастся опровергнуть результаты проведенных им и Аароном новых экспериментов. На самом деле, как они вскоре выяснили, сам Ледерберг уже опубликовал похожие подтверждающие данные.

После того как Силард и Новик отправились обратно в Чикаго, Ренато вернулся к своим экспериментам, в которых вдруг возникли трудности с воспроизводимостью — проблема, с которой в лаборатории Лурии еще не сталкивались. Результаты подсчетов в чашках Петри с агаром, в которых должно было наблюдаться статистически эквивалентное число размножающихся фагов, нередко демонстрировали чудовищную разницу. Однажды днем в середине ноября Ренато заметил, что больше стерильных пятен, возникающих в местах размножения фагов, было в чашках, находившихся в верхней части стопок. В чашках, расположенных внизу, до которых доходило меньше света от недавно установленных флюоресцентных ламп, стерильных пятен было меньше. Это наблюдение подтвердилось на следующий день, убедив Ренато в том, что видимый свет способен компенсировать часть урона, наносимого ультрафиолетом, — эффект, вскоре получивший название "фотореактивация". Я незамедлительно занялся проверкой того, происходит ли фотореактивация и с фагами, инактивированными рентгеном, но, к своему разочарованию, обнаружил лишь слабый, возможно статистически недостоверный, эффект. Сальва, который тогда уехал на неделю в Иель читать лекции, узнал от нас с Ренато сногсшибательную новость о фотореактивации только перед самым Днем благодарения, на второй устроенной Силардом встрече в Чикагском университете. Сальва сразу испугался, не могли ли полученные им ранее результаты с множественной реактивацией быть лишь следствием непреднамеренного воздействия видимого света. Но Ренато успокоил его, заметив, что Сальва уже воспроизвел множественную реактивацию в условиях освещенности, недостаточной для фотореактивации.

Сальва, в свою очередь, напомнил Ренато о письме Альберта Келнера из Колд-Спринг-Харбор, которое пришло в Блумингтон перед самым его отъездом в Иель. В этом письме Келнер с восторгом сообщал Лурия о своем сделанном в начале сентября открытии, что убитые ультрафиолетом бактериальные и грибные клетки можно воскресить с помощью видимого света. Перед этим Келнера несколько месяцев преследовали невоспроизводившиеся результаты — он предполагал, что причиной была разница в температурных условиях, в которых находились подверженные воздействию ультрафиолета культуры бактерий. Вскоре после того, как Дульбекко и я уехали из Колд-Спринг-Харбор, Келнер обнаружил, что неподконтрольным фактором, путавшим карты в его экспериментах, был видимый свет, а не температура. Лурия не показал Дульбекко письмо Келнера, а лишь походя упомянул в разговоре полученный Келнером результат, и Дульбекко не связал это открытие со своими собственными невоспроизводящимися результатами.

Мы все собрались перед доской в лаборатории Силарда и Новика, помещавшейся в бывшей синагоге заброшенного еврейского приюта в убогом квартале по соседству с Чикагским университетом. Будучи физиком, Лео понимал, что видимый свет сам по себе едва ли мог обеспечить достаточное количество энергии, чтобы компенсировать урон, наносимый ультрафиолетом. Но он с интересом узнал от Ренато, что видимый свет не оказывал никакого эффекта на фагов, находящихся вне бактериальных клеток. Свет срабатывал только после того, как поврежденные фаги попадали внутрь заражаемых ими бактерий. Лео немедленно стал говорить о необходимости проверить, можно ли в таком случае обратить с помощью видимого света и вызванные ультрафиолетом мутации. Чтобы ответить на этот вопрос, они с Новиком провели в последующие шесть месяцев новые эксперименты, которые показали, что созданные с помощью ультрафиолета мутации действительно "вылечиваются" видимым светом в той же пропорции, в какой им реактивируются убитые ультрафиолетом бактерии.

Хотя я тоже столкнулся с трудностями в воспроизведении некоторых из моих экспериментов, посвященных "непрямому эффекту", мне не стоило говорить об этом в Чикаго. Только перед самым Рождеством я осознал, что используемый мною в Индианском университете рентген вызывал образование не только очень короткоживущих свободных радикалов, но также и намного более стабильных промежуточных продуктов типа перекисей, сохранявшихся и после выключения рентгеновского излучателя. Не предвидев этого, я не учитывал время, прошедшее с момента облучения рентгеном до проведения анализа на жизнеспособных фагов. Я продолжал свои эксперименты, вносившие скорее неразбериху, чем ясность, вплоть до следующей устроенной по инициативе Силарда встречи в Блумингтоне перед самой конференцией в Национальной лаборатории в Оук-Ридж, на которой должны были выступать Лурия и Дельбрюк.

Поначалу Лурия хотел, чтобы я тоже выступил с докладом. Он считал, что мои результаты показывают: эффект, который ранее был описан как следствие прямого действия рентгеновских лучей, на самом деле возникал не из-за ионизации, непосредственно повреждающей жизненно важные компоненты фага, а вследствие воздействия химически активных веществ, таких как свободные радикалы, образование которых внутри вирусных частиц вызывается рентгеновскими лучами. Однако Силард, сидевший в первом ряду на нашей встрече в Блумингтоне, безжалостно разгромил этот вывод. Он обратил внимание на мое наблюдение, что очищенные вирусные частицы, взвешенные в среде, лишенной защитных свойств, теряли способность убивать бактерии каждый раз, когда их инактивировали. Мне стало более чем ясно, что следовало проделать дополнительные эксперименты, прежде чем решаться представить свои результаты даже на такой неформальной встрече.

За моим провалившимся докладом последовало комичное выступление Новика и Силарда. Новик должен был говорить о парадоксальных результатах, полученных ими в опытах с заражением бактерий двумя близкородственными фагами Т2 и Т4 одновременно. Почувствовав, что никто из присутствующих не вник в изложенные Новиком выводы, Силард встал, чтобы исправить положение. Однако ему в отличие от меня действительно было что сказать, объясняя результаты, три года назад поставившие Дельбрюка в тупик. В конечном итоге Дельбрюк вынужден был разъяснить для всех то, что Силард и Новик вдвоем не смогли четко изложить. После одновременного заражения фагами Т2 и Т4 у некоторых дочерних частиц оказывался генотип фага Т2, но фенотип фага Т4, и наоборот. На самом деле полученный Лео и Аароном результат был в научном плане блистателен. Макс в то время ошибочно не придал ему большого значения и советовал Лео и Аарону не публиковать эти данные. Только через два года они подготовили по этим материалам статью для Science.

На конференции в Оук-Ридж все только и говорили, что о фотореактивации. Альберт Келнер доложил свои результаты, которые он поспешил опубликовать, когда узнал, что Ренато Дульбекко тоже удалось пронаблюдать подобное явление. Ренато, который считал, что его открытие было сделано фактически независимо от Келнера, поначалу не упомянул его в своей краткой заметке, впоследствии подготовленной для публикации в Nature. Прочитав черновой вариант рукописи Дульбекко о фотореактивации у фагов, Келнер почувствовал себя обкраденным. На его взгляд, на Дульбекко должны были повлиять полученные ранее Келнером результаты, которые он изложил в своем письме Лурия. Ренато незамедлительно отреагировал на выраженное Келнером недовольство и добавил в свою заметку для Nature упоминание, что ему было заранее известно о наблюдениях Келнера.

Вернувшись в Блумингтон, я решил немедленно доказать Лурия, что способен заниматься осмысленной наукой. Я перестал облучать неочищенные взвеси фагов, в которых могли возникать перекиси, и вместо них сосредоточился на биологических свойствах очищенных фагов, убитых короткоживущими свободными радикалами. Вскоре я получил неопровержимые доказательства, что такие фаги действительно отличаются от фагов, убитых непосредственно рентгеновскими лучами. Во-первых, для их инактивации требовалось несколько актов повреждения, а во-вторых, после того как они были таким способом убиты, они оказывались неспособны к множественной реактивации.

К тому времени я с нетерпением ждал запланированной поездки в Калтех на следующее лето. Группа по фагам поехала бы вновь в Колд-Спринг-Харбор, если бы Мэнни Дельбрюк не ждала второго ребенка, который должен был родиться в августе. То, что ей необходимо было оставаться в Пасадене, послужило для нас прекрасным поводом провести лето в Калифорнии. Однако Ренато не собирался возвращаться из этой поездки, потому что Макс переманил его в Калтех, пообещав большую интеллектуальную независимость и стабильность, чем были у него в Индиане. Подходила к концу моя работа ассистентом на курсе орнитологии. К тому времени я уже знал, куда водить экскурсантов, чтобы показать им хохлатую желну — дятла размером с ворону, ареал которого тяготеет к югу, из-за чего мне никогда не удавалось увидеть его в окрестностях Чикаго.

Большую часть занявшей полтора дня дороги на поезде до Калифорнии я не спал, наблюдая из окна поезда сорок и жаворонковых овсянок, которые попадались все чаще по мере того, как кукурузные поля сменялись прериями. Я чувствовал себя сильно измотанным, когда прибыл в Атенеум — профессорский клуб Калтеха. В лоджии на его верхнем этаже стоял ряд раскладушек походного типа, на одной из которых мне предстояло за скромную плату ночевать все это лето. Оставив рюкзак, я прошелся до лаборатории Керкхоффа, построенной двадцатью годами раньше для команды биологов, собранной Томасом Морганом, приехавшим в Калтех в 1928 году. Морган в то время уже четыре года как умер, и секцию биологии возглавлял новый заведующий, Джордж Бидл. Его переманили из Стэнфорда, чтобы ввести Калтех в новую эру генетики микроорганизмов.

Один из первых шагов Бидла состоял в том, чтобы убедить Макса вернуться в Калтех. С 1946 года Макс и Мэнни жили всего в десяти минутах ходьбы от лаборатории в новом одноэтажном доме типа ранчо, который они построили на одном из немногих остававшихся незанятыми участков поблизости от Калтеха. Когда я впервые пришел к ним на ужин, на меня сильное впечатление произвела просторная гостиная с камином, украшенная большой картиной работы Жанны Маммен, с которой Макс подружился в Берлине в тридцатые годы. До прихода Гитлера к власти она писала и рисовала полусвет, но такое искусство правоверные нацисты считали дегенеративным, и картина в гостиной дома Дельбрюков была выполнена в манере, вдохновленной классическим стилем Пикассо двадцатых годов. Совсем не столь незабываемой была еда, которую готовила Мэнни. Она была не из тех, кто корпел бы над поваренными книгами, пока Макс проводил семинары в лаборатории. Рубленое мясо с мексиканскими приправами и большое количество авокадо вполне устраивали ее и Макса, для которых еда была скорее жизненной необходимостью, чем удовольствием. Они больше ценили качество в разговорах, камерной музыке и партнерах по теннису, а кроме того, их приводили в восторг ароматы и виды калифорнийской природы.

Сальва собирался приехать еще только через две недели, и мне хотелось встретить его результатами новых экспериментов с фагами, убитыми перекисью водорода. Лурия отнюдь не считал работу в этом направлении одной из моих приоритетных задач, и те немногие эксперименты, которые я провел с такими фагами в Блумингтоне, были сделаны едва ли не тайком от него. Их результаты оказались более чем вдохновляющими и заставляли предположить, что фаги, убитые перекисью, обладают теми же биологическими свойствами, что фаги, инактивированные облученными рентгеном продуктами лизиса бактериальных клеток. Если так, то разумно было полагать, что убивающими фагов веществами в облученном мной фаголизате были органические перекиси. За соседним столом со мной Гунтер Стент, уже больше года проработавший в лаборатории Дельбрюка, исследовал, как триптофан влияет на прикрепление бактериофага Т4 к клеткам Е. coli. Кроме того, там был также французский ученый Эли Вольман, родители которого, евреи, тоже бывшие учеными, погибли в нацистских лагерях. Вольман всегда чувствовал себя напряженно в компании молодого химика Вольфа Вайделя, немца, который был его соседом по лабораторной комнате. Но Гунтер, хотя он тоже был евреем, вскоре очень подружился с Вольфом, которому, с его тевтонским воспитанием, было тяжело называть Макса Дельбрюка по имени.

Получение воспроизводимых кривых выживаемости потребовало больше времени, чем я ожидал, и Сальва Лурия приехал прежде, чем я мог показать ему результаты. Последующий непрекращающийся лабораторный разгул, во время которого я оставался в лаборатории далеко за полночь, чередовался с безумными автомобильными поездками по выходным, устраиваемыми по инициативе неутомимого Карлтона Гайдузека, который двумя годами раньше получил диплом Гарвардской школы медицины, а теперь числился постдоком сразу в двух лабораториях — у Макса Дельбрюка и у химика Джона Кирквуда. Конечной точкой первой моей такой поездки оказалось место, где в пяти часах езды от Энсенады в Нижней Калифорнии исчезла та неровная дорога, по которой мы ехали. Еще через две недели мы пустились в еще более сумасшедшее безостановочное путешествие в Гуайамас на берегу Калифорнийского залива. Там я впервые увидел огромных фрегатов, круживших над гаванью. Обыкновенная переправа на пароме через Рио Яки прервала нашу дальнейшую поездку в направлении Сьюдад-Обрегон, когда температура в но градусовнаконец убедила Карлтона, что от такой жары можно умереть. В последующие выходные целями экстремальных путешествий Карлтона стали намного более прохладные горы Сьерра-Невада, где однажды часть нашей группы поднялась на вершину Уитни спустя долгое время после того, как Карлтон отправился дальше и спустился в расположенную к западу долину.

Такие выходные всегда поддерживали меня в достаточно бодром настроении даже после того, как я пришел к неизбежному заключению, что Пасадена — городок исключительно для пенсионеров. И в самом деле, средний возраст постоянных жителей городка, где расположен Калтех, выше, чем у любого другого широко известного американского города. Даже на территории кампуса пульс жизни с трудом прощупывался за пределами лабораторий и библиотек. Общественную жизнь можно было детально описать одним словом — отсутствует. Остро это прочувствовав, Гунтер переселился в расположенный на склоне каньона над Калтехом дом, где жили несколько постдоков из Европы. Так он оказался в кругу молодых химиков, связанных с Лайнусом Полингом. В конце того лета Лайнус, почти налетев на меня в Атенеуме, поприветствовал широкой улыбкой. Поначалу я полагал, что Макс и Лайнус часто сотрудничали в прошлом, потому что вскоре после первого приезда Макса в Калтех они с Лайнусом написали в соавторстве небольшую заметку для Science, критиковавшую представление о том, что какие-то предполагаемые силы притяжения подобного к подобному могут играть роль в копировании генетической информации. Но впоследствии Макс стал настороженно относиться к свойственному Полингу самовозвеличиванию, хотя он всегда внимательно выслушивал новости о работе Лайнуса от его постдоков.

Из всей собравшейся там толпы исследователей фагов я особенно непринужденно общался с Дёрманнами. Лучшая пора моего лета наступила в конце августа, когда я сыграл с Гасом два сета в теннис на кортах "Атенеума". По вечерам мы часто отправлялись в центр Пасадены в ресторан, где некоторое время назад увидели двух эффектных блондинок примерно моего возраста. Однако они так и не появились снова. Не более плодотворной в плане разглядывания девушек оказалась наша двухчасовая поездка на пляж на Тихоокеанском побережье, расположенный рядом с морской станцией Калтеха в Корона-дель-Мар. Но к тому времени я по крайней мере выполнил свою экспериментальную задачу на лето, показав, что обработанные перекисью фаги обладают теми же биологическими свойствами, что и фаги, убитые облученным рентгеном фаголизатом.

Я был готов доложить эти результаты на дневном собрании группы по фагам под председательством Макса. На предыдущей неделе мы выслушали доклад молодого физика Oгe Бора о философском смысле квантовой неопределенности. Он приехал в Пасадену, заменяя своего отца, Нильса, который навсегда очаровал Макса в начале тридцатых. Кроме Макса только Гунтер выпытывал у Oгe подробности философских озарений его отца. Сидя в заднем ряду, я не понимал ни слова ни из философских тезисов Ore, ни из контраргументов Макса и Гунтера. Мой доклад о трех типах убитых рентгеном фагов, напротив, не демонстрировал никаких фундаментальных парадоксов, а для понимания моих выводов не требовалось особых умственных способностей. Я хорошо запомнил свое провальное выступление перед Силардом в апреле и поэтому держался фактов и ничуть не сулил каких-то прорывов в радиационной биологии или тем более в изучении природы гена.

На следующий день Макс у себя в кабинете сказал мне, чтобы я не отчаивался по поводу своих не особенно захватывающих результатов. Вместо этого мне стоило радоваться, что я не оказался на месте Ренато, который попал в эмоционально истощающую гонку, занимаясь исследованиями фотореактивации, никак не связанной с намного более важным вопросом о том, как копируется генетическая информация. Мне пора было сконцентрироваться на освоении навыков серьезной научной работы, а не на том, чтобы выигрывать соревнования экспериментов, результат которых все равно будет иметь лишь маргинальное значение уже лет через десять. Джордж Бидл тоже уверил меня, что я иду по правильному пути. К моему удивлению, он неожиданно пришел послушать мой доклад, а вскоре после этого пригласил меня на ужин в свой скромный дом, расположенный неподалеку. Как и Макс, он уже не проводил экспериментов, получая научное удовлетворение от обходов лаборатории Керкхоффа, во время которых он присматривался к работе магистрантов, аспирантов и постдоков. Он был уже заслуженно известен в то время своими проведенными в Стэнфорде исследованиями плесени нейроспоры, посвященными поиску генов, кодирующих ферменты метаболических путей. В свои сорок пять он уже не рассчитывал совершить еще один концептуальный прорыв такого уровня.

В начале августа бактериолог из Беркли Роже Станье провел у нас семинар по бактериальному метаболизму. Станье был холостяком, и вскоре у нас появилась Барбара Райт, аспирантка с Морской станции Хопкинса. Ей не удалось привлечь внимание Роже, но она приглянулась Вольфу Вайделю, который пригласил ее отправиться с ним, Гунтером Стентом и одной секретаршей с отделения биологии на выходные в поход на остров Санта-Каталина. После того как предполагаемая спутница Гунтера дезертировала, выбрав воссоединение со своим мужем, в этот поход из жалости позвали меня, в противном случае обреченного провести еще одни выходные в пасаденском запустении. Все шло хорошо до тех пор, пока наша четверка не сошла на берег в Авалоне, единственном городке острова, где мы узнали, что кемпинг запрещен. Мы решили, что это просто уловка, призванная заставить нас заплатить за гостиницу, и пошли в направлении противоположного берега острова, чтобы найти на каком-нибудь укромном пляже место, где развернуть наши спальные мешки.

Идя под палящим все сильнее солнцем, мы слишком поздно осознали, что по выбранной нами тропе, спускавшейся, извиваясь, вдоль обрыва вниз к океану, до которого было несколько сотен футов, до нас ходили только козы. Ни Гунтер, ни Вольф поначалу не хотели проявлять трусость в присутствии Барбары, в то время как я неловко заявил, что собираюсь вернуться обратно в одиночку. После нескольких шагов вниз по склону, остальные тоже согласились пойти обратно. Но тут, без предупреждения, рюкзак Гунтера, который он на минуту сбросил с плеч, скатился по крутому склону вниз, к пляжу. Перспектива потратить изрядную сумму на покупку нового рюкзака и его содержимого заставила Гунтера и Вольфа предпринять еще одну попытку спуститься вниз, и минут через двадцать они добрались до океана, но вскоре поняли, что подняться тем же путем обратно невозможно. Мы с Барбарой, пока они искали альтернативный путь, простояли час наверху, откуда мы даже не могли их видеть, и решили, что не остается ничего, кроме как вернуться в город.

В поисках красивых девушек в Корона-дель-Мар (Калифорния).

Уже в сумерках мы возвращались той же дорогой, подвергая свои голые ноги постоянным атакам колючек опунций, которые вместе с козами были основными обитателями острова. В городе я рассчитывал остановиться в гостинице и принять душ. Но Барбара настояла на том, чтобы сэкономить и дойти лишь до самой окраины, где мы нашли обширное безлюдное поле и бросили на нем свои спальники. На рассвете нас арестовали за кемпинг на поле для гольфа. В полицейском участке, сказав, что мы биологи и занимались поиском пеликанов, я вдохновил шефа полиции на откровенно бессмысленную операцию по спасению Гунтера и Вольфа. Он посадил нас в свой джип и поехал вместе с нами над обрывами. Вернувшись в город без результата, мы вскоре, к своей немалой радости, заметили Гунтера и Вольфа возле пристани. После рассвета они нашли в обрыве узкую расщелину и смогли по ней доползти до уступа, от которого им удалось с грехом пополам вскарабкаться наверх. Их по-прежнему била дрожь — они понимали, что подвергали свою жизнь немалой опасности. Я к тому времени потерял свои очки для чтения. Гунтер же был еще сильнее раздосадован тем, что ни я, ни Барбара не заметили его дорогой фотоаппарат, который он оставил на склоне, отправившись на спасение своего рюкзака. Поэтому фотографий этого неудачного похода у нас тоже не сохранилось.

Вскоре после моего возвращения в Блумингтон в начале сентября Лурия попросил меня провести семинар по бактериологии, на котором я рассказал об экспериментах Сеймура Коэна, проведенных им в Пенсильванском университете и показавших, что зараженные фагами бактерии перестают синтезировать специфические бактериальные вещества, начиная вместо этого синтезировать ДНК и белки, специфические для фагов. Оставалось неясным, что дальше делать с этими ценными результатами. Никому из химиков еще не удалось разобраться в химических основах строения ни белков, ни двух нуклеиновых кислот — ДНК и РНК. Даже Лайнус Полинг тогда еще почти ни до чего в этой области не додумался. Я многого ждал от его лекции, организованной обществом "Сигма-кси" в химической аудитории Индианского университета той осенью, но речь на ней шла о сравнении предполагаемого строения генов со строением антител. Мне хотелось устроиться постдоком в какую-нибудь лабораторию, где я смог бы побольше узнать о химии нуклеиновых кислот. Но когда мы обсудили это за ужином в конце октября вместе с Сальвой и Зеллой, ни один вариант не пришел нам на ум. Решение нашлось только перед самым Рождеством, во время второй с конца лета встречи в Чикаго, профинансированной Силардом. К тому времени Джошуа Ледерберг уже вошел в состав ядра нашей группы по фагам, посвятив свое первое появление на нашей встрече четырехчасовому монологу о неоднозначных результатах экспериментов в области генетики бактерий, полученных в его лаборатории в Висконсинском университете. На нашу вторую встречу приехал также биохимик Герман Калькар, который к тому времени вернулся к себе в Данию, проведя военные годы преимущественно в Сент-Луисе. Герман участвовал еще в первом устроенном Максом курсе по фагам. Он объявил нам, что хотел бы использовать часть полученного им драгоценного радиоактивного аденина для исследования репликации фагов. В связи с этим Макс и Сальва немедленно убедили меня перейти в лабораторию Калькара, расположенную в Копенгагене, поблизости от института Нильса Бора, и близкую той интеллектуальной традиции, благодаря которой Макс некогда и заинтересовался биологией. Калькар тут же с радостью согласился меня взять, и я незамедлительно подал заявку на постдоковскую стипендию, которая позволила бы мне поехать в Копенгаген.

В то же время я повторно проводил ряд экспериментов, имевших ключевое значение для моей диссертации, чтобы убедить Сальву, что мои выводы были если и не потрясающими, то, по крайней мере, вполне обоснованными. С этой задачей удалось справиться к концу февраля, что позволило мне подготовить первый черновой вариант диссертации до того, как в середине марта я полетел в Нью-Йорк на собеседование в отборочной комиссии по постдоковским стипендиям Национального исследовательского совета. Хотя из-за перенесенной в самолете тряски я чувствовал себя ужасно, собеседование прошло хорошо, и меньше чем через две недели мне была присуждена престижная стипендия Мерка на два года. Я планировал провести следующее лето в Оук-Ридже с Гасом Дёрманном, недавно устроившимся там на работу в большую лабораторию Комиссии по атомной энергии. Но в начале мая Гас сообщил, что ему не удалось получить для меня допуск в их секретную лабораторию: моя связь с известным своими левыми взглядами Лурия делала мой приезд рискованным. Летом 1948 года осведомитель из ФБР, бывший тогда в Колд-Спринг-Харбор, присутствовал на мероприятии по сбору средств в поддержку Уоллеса, устроенном Лурия в Лаборатории Джонса, в котором участвовал, хотя и без особого политического энтузиазма, почти весь научный коллектив, собравшийся в Колд-Спринг-Харбор, в том числе и я. Мне на помощь пришел Макс, который снова позвал меня в Калтех на июнь и июль, после чего я собирался вместе с ним отправиться в Колд-Спринг-Харбор на встречу группы по фагам. К тому времени Сальва уже по сути заново переписал мою диссертацию, благодаря чему предстоявшая мне в мае защита была уже немногим больше, чем простой формальностью.

Только в мой последний год в Индиане у меня появилась своя девушка. Это была бойкая темноволосая студентка, тоже учившаяся на отделении зоологии, по имени Мэрион Дрэшер. В начале декабря я повел ее в театр на местную постановку пьесы Пристли "Визит инспектора", а вскоре уже был горячо влюблен, особенно после Рождества 1949 года, которое мы провели в Нью-Йорке вместе с еще несколькими студентами из Блумингтона, приехавшими на большой ежегодный съезд Американской ассоциации содействия развитию науки. Вначале Мэрион отвергала мои ухаживания, говоря, что между нами слишком большая разница в возрасте (она была на несколько лет меня старше). Однако по возвращении в Блумингтон наши роли постепенно поменялись на противоположные, и мне уже чем дальше, тем меньше хотелось строить далеко идущие совместные планы. Ведь я собирался в ближайшие полгода уехать в Копенгаген и не хотел быть ни в каком смысле связан. Но нам обоим было трудно снова стать просто друзьями, и я тяжело перенес наше расставание в июне, остро ощущая непостоянство своих чувств.

Значительную часть своего второго пребывания в Калтехе я посвятил подготовке первой из двух статей для Journal of Bacteriology, написанных на основе моей диссертации. В течение нескольких дней я проводил эксперименты с мутантными фагами Т5, обладающими увеличенным жизненным циклом. Но Макс сделал мне выговор, сказав, что я впустую трачу время, не имея конкретной экспериментальной задачи, и вместо того, чтобы без особой цели слоняться по лаборатории, я стал чаще проводить время в библиотеке или на теннисном корте Атенеума. На несколько дней я съездил к Джорджу Бидлу на морскую биостанцию Калтеха, куда он отправился собирать беспозвоночных. Затем мы с Ренато во второй раз взошли на гору Сан-Ясинто, пройдя сквозь облака и достигнув ее безлесной вершины, расположенной на высоте почти двенадцать тысяч футов над городом Палм-Спрингс. Через несколько дней после этого мне вдруг стало не до шуток — началась война в Корее. Но когда я заехал в Чикаго по пути в Колд-Спринг-Харбор, и затем, когда я отбыл на корабле в Копенгаген, призывная комиссия не стала чинить препятствий моему отъезду за границу, поставив условие, что я буду держать их в курсе, по какому адресу меня можно найти.

На встрече группы по фагам в Колд-Спринг-Харбор в конце августа Сальва был ничуть не расстроен проблемами, с которыми столкнулась его теория множественной реактивации, потому что перестал считать, что эксперименты в этом направлении имеют ключевое значение для выяснения природы вирусных генов. Он был вновь полон энтузиазма — благодаря новым данным о частоте спонтанных мутаций у отдельных бактерий, которые, как он считал, свидетельствовали о том, что удвоение генов происходит в ходе реакции, напоминающей деление клеток надвое. В отличие от Сальвы Макс по-прежнему хотел найти смысл кривых множественной реактивации. Из данных, недавно полученных Ренато, Макс выводил предположение, что могут существовать две формы ДНК —одна генетическая, а другая негенетическая. Если фаги действительно были устроены именно так, это как будто позволяло объяснить результаты, которые получили недавно в Чикагском университете Ллойд Козлофф и Фрэнк Путнам. Они помечали ДНК радиоактивным изотопом, и оказалось, что лишь половина ДНК из заражающих бактериальные клетки вирусных частиц передается дочерним вирусным частицам. В связи с этим Сеймур Коэн обратил внимание на то, что у этих радиоактивных дочерних частиц метки должны находиться лишь в генетической ДНК, а значит, они должны, в свою очередь, передавать 100% своей помеченной РНК дочерним частицам второго поколения.

Я вновь задумался над возможными экспериментами со вторым поколением фагов, как только корабль Stockholm, путешествие на котором вызвало у меня приступ морской болезни, пришвартовался в Копенгагене.

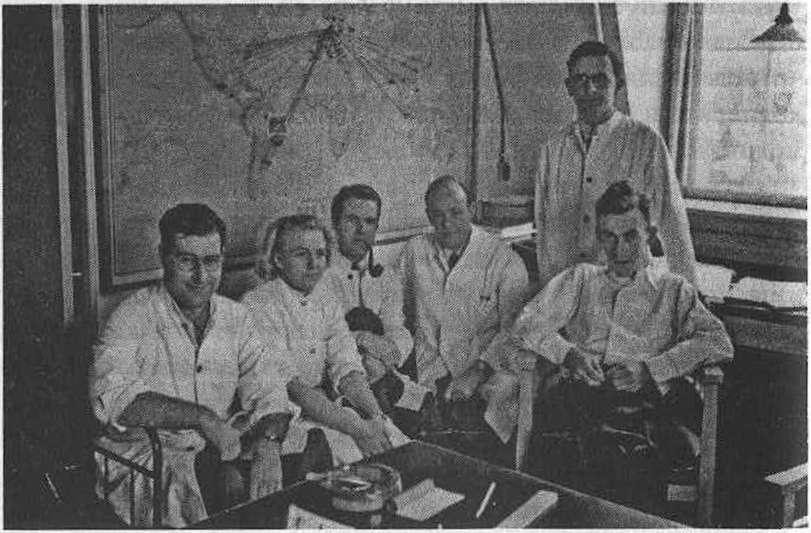

В Государственном институте сывороток в Копенгагене в 1951 году. Гунтер Стент — крайний слева, Оле Молёэ — третий слева, Нильс Ерне стоит, а я сижу перед Нильсом.

Однако вскоре выяснилось, что Калькар хотел, чтобы я вместо этого сосредоточился на ферментах, синтезирующих нуклеозиды, на основе которых синтезируется ДНК. Но, послушав в течение недели, что говорил мне Герман на своем почти недоступном для понимания английском, я понял, что эксперименты с нуклеозидами никогда не позволят разобраться в природе ДНК. Я никак не мог придумать, как бы повежливее сказать Герману, что я с большей пользой проведу время, если вернусь к экспериментам с фагами. В итоге я решил ничего ему не говорить и вскоре стал ездить каждый день через центр Копенгагена в Государственный институт сывороток, где старый друг Германа Оле Молёэ с увлечением работал в рамках курса по фагам, который в частном порядке провел для него в Калтехе Макс Дельбрюк.

Задолго до того, как у нас стали получаться результаты со вторым поколением фагов, внезапно распался брак Германа Калькара. Теперь он был увлечен не столько ферментами, сколько Барбарой Райт, участницей нашей злосчастной поездки на остров Санта-Каталина предыдущим летом. Она, как и я, недавно стала постдоком в лаборатории Калькара вместе с Гунтером Стеном, приехавшим из Калтеха месяцем раньше. Калькар убедил себя, будто диссертация Барбары содержала результаты, из которых следовали какие-то потрясающие выводы. Герман спешно организовал дневную встречу в Институте теоретической физики, где мы с Гунтером выслушали, как Барбара объясняла суть своих экспериментов Нильсу Бору. Затем Герман с гордостью взял на себя роль посредника между Барбарой, которую он возомнил биологом-провидцем, и Бором, который бесспорно был настоящим провидцем-физиком. По прошествии часа Бор учтиво попросил прощения и откланялся.

К концу зимы мы с Оле закончили свои эксперименты и получили ответ: дочерние фаги первого поколения передают ничуть не больше ДНК своим потомкам второго поколения, чем передали им материнские частицы. Не было получено никаких свидетельств существования двух форм ДНК. Хотя это был не тот ответ, на который мы рассчитывали, Макс счел его достаточно важным, чтобы отправить получившуюся рукопись в Proceedings of the National Academy of Sciences. Вскоре и сам Герман счел необходимым отлучиться из лаборатории и объявил нам, что они с Барбарой проведут апрель и май на Зоологической станции в Неаполе. Поддерживая видимость, что я по-прежнему остаюсь его постдоком, Герман спросил меня, не хочу ли я присоединиться к нему, чтобы больше узнать о морской биологии, на которой выросла Барбара. Я немедленно согласился, потому что у меня не было на горизонте никаких многообещающих экспериментов с фагами.

Незадолго до того, как я уехал из Копенгагена, там состоялась небольшая конференция по генетике микроорганизмов, на которую приехал итальянский аристократ Никколо Висконти ди Модроне, остроту ума которого я уже имел возможность оценить в прошлом августе в Колд-Спринг-Харбор. Никколо, недавно вернувшийся в Милан из Калтеха, сказал мне, что я просто обязан заехать в город его предков, чтобы побывать на опере в La Scala. Встретив на вокзале мой поезд из Копенгагена, он заметил, что все вещи у меня в рюкзаке, из чего справедливо заключил, что у меня не было темного костюма. Поэтому он организовал нам билеты на ту же оперу Вебера, но на другое число. В отделении генетики в расположенном неподалеку университетском городке Павия мы с Никколо неожиданно столкнулись с Эрнстом Майром, которого Никколо тоже знал по Колд-Спринг-Харбор. Посетив старинный монастырь Чертоза ди Павия, мы поужинали на большой ферме, принадлежавшей только что вернувшемуся из Китая брату Никколо, такому же высокому и красивому, как и он сам. Я счел бы, что уже это приобщение к культуре вполне оправдывало мою поездку в Италию на два месяца, но состоявшаяся в середине мая небольшая высокоспециализированная конференция по структуре макромолекул, которая проходила в аудитории Зоологической станции в Неаполе, оказалась еще лучшим оправданием. До этой конференции я полагал, что никто в ближайшее время не сможет в деталях разобраться в трехмерной структуре молекул ДНК на атомарном уровне. Поскольку генетическая информация, закодированная в молекулах ДНК, разнообразна, то и все варианты молекул ДНК, как мне казалось, должны обладать разной структурой, установить которую будет непросто. Но мой пессимизм, рожденный моими простоватыми представлениями о химии, как ветром сдуло после доклада, с которым выступил моложавый физик из Лондонского королевского колледжа Морис Уилкинс. Вместо аморфных молекул его рентгенограммы ДНК демонстрировали высокоупорядоченное строение, какое бывает у кристаллов. Уилкинс вскоре сказал мне, что разгадать структуру ДНК, быть может, не так уж и сложно, учитывая, что это полимерное вещество, в состав которого входят всего четыре типа мономеров. Если он был прав, то природу гена должны были открыть не генетические методы группы по фагам, а метод рентгеноструктурного анализа.

Несмотря на явный восторг, который вызвали у меня полученные им результаты, Морис, как мне показалось, решил, что сотрудничать со мной едва ли целесообразно. Поэтому, вернувшись в Копенгаген, я написал Сальве, прося его помочь мне найти другую работающую с биологическими молекулами кристаллографическую лабораторию, в которой я смог бы освоить основы структурно-химической методологии. Сальва выполнил эту просьбу после конференции в Анн-Арбор, на которой он встретился с Джоном Кендрю — специалистом по кристаллографии белков из Кембриджского университета. Джону было тогда всего тридцать четыре, и он искал себе сотрудника еще моложе. Сальва похвалил мои способности, и Кендрю согласился взять меня к себе, чтобы я мог научиться методам кристаллографии у него и его коллег по недавно образованному подразделению по изучению структуры биологических систем Медицинского исследовательского совета.

Прибытие Макса Дельбрюка в Копенгаген в 1951 году. Слева направо: Гунтер Стент, Оле Молёэ, Карстен Бреш и Джим Уотсон.

К тому времени я уже вернулся к своим исследованиям передачи радиоактивных меток от материнских вирусных частиц к дочерним, зная, что в начале сентября в Копенгаген на международную конференцию по полиомиелиту собирается приехать Макс Дельбрюк. Когда корабль, на котором приехал Макс, причалил в копенгагенском порту, Гунтер, Оле и я приветствовали его на пристани, развернув большой плакат со словами: "Velkommen Max Mendelian Mater". На самой конференции не было ничего особенного, за исключением ужина в гостях у Нильса Бора, жившего в одном из зданий пивоваренной компании Carlsberg. Согласно завещанию создателя компании, этот дом всегда должен был занимать самый выдающийся гражданин Дании. К счастью, мне не пришлось сидеть рядом с Бором, который, вероятно, высказывал за ужином мысли, которые никто из окружающих, что датчан, что иностранцев, не был в состоянии понять.

Вскоре я уже прибыл в Англию, где встретился с Максом Перуцем, коллегой Джона Кендрю, чтобы подготовить мой переезд в Кембридж, запланированный на начало октября. Хотя Кендрю все еще был в США, моя встреча с Перуцем и его начальником — профессором физики Кавендишской лаборатории сэром Лоуренсом Брэггом — прошла успешно, и в тот же вечер я сел на ночной поезд до Эдинбурга, чтобы в ближайшие два дня посмотреть на Шотландское высокогорье в окрестностях Обана. Затем я вернулся на поезде в Лондон, погруженный в чтение "Возвращения в Брайдсхед" Ивлина Во.

В завершение своей европейской поездки Дельбрюк посетил Андре Львова и Жака Моно в Институте Пастера, в связи с чем из Лондона я прилетел в Париж. Посмотрев воскресным днем, как Макс ловко лазит по большим валунам в лесу Фонтенбло, я проводил его в аэропорт Орли. Хотя Макс и весьма скептически отнесся к моему обращению к структурной химии в духе Полинга, в тот раз он не стал говорить мне об этом. Он пожелал мне удачи, и я почувствовал, как ко мне подкрадывается ощущение, что я покидаю мир, в котором успех и неуспех можно было уверенно предсказать по ответу на вопрос "Что скажет Макс?". Вскоре я окажусь в сферах, в которых он ничего не значит.

Усвоенные уроки

1. ПУСТЬ У ВАС БУДЕТ БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ, ПИТАЮЩАЯ ВАШЕ САМОЛЮБИЕ

В 1950 году никто из членов нашей группы по фагам не стал бы отрицать нашего чувства собственной важности, чувства, что мы горстка счастливцев. Ученики Джорджа Бидла и Эда Тейтума, изучавшие на нейроспоре связь генов и ферментов, никогда не чувствовали себя, как мы, единой командой. Личность Макса Дельбрюка была важнейшим фактором. Он был почти святым с его благоговением перед истиной и неизменной готовностью бескорыстно делиться. Но эти добродетели свойственны и многим не столь вдохновенным умам, и они никогда не были источником того рвения, которое отличало его паству. Источником этого рвения была великая миссия — поиск молекулярной и генетической природы гена. Одержимость менее фундаментальными задачами для Макса не имела смысла. Фаги, которые по сути представляют собой чистые гены, которые дают нам ответы уже на следующее утро, должны были оказаться наилучшим биологическим орудием для быстрого продвижения к поставленной цели. Легионы студентов и аспирантов-биологов занимались вещами, которые стоило знать, но которым, быть может, не стоило посвящать жизнь. Стремление к такой цели, не знающей себе равных, несомненно значительной, зажгло в нашем сознании чувство такой преданности, какое у других вызывает религия, но без свойственной религии иррациональности.

2. САДИТЕСЬ В ПЕРВОМ РЯДУ, ЕСЛИ ТЕМА СЕМИНАРА ВАМ ИНТЕРЕСНА

Самый лучший способ извлечь пользу из интересных вам семинаров состоит в том, чтобы сидеть в первом ряду. Если вам не скучно, то вы не рискуете попасть в неловкое положение, заснув у всех на глазах. Если вам не удается уследить за ходом мысли того, кто ведет семинар, то, сидя на первом ряду, вы всегда можете прервать его и переспросить. С большой вероятностью окажется, что вы не один потеряли нить рассуждений, и едва ли не все будут вам только благодарны. Ваши вопросы могут даже помочь всем понять, действительно ли ведущий семинар имеет сказать что-то важное или он просто сам себя уверил в этом. Ждать окончания семинара, чтобы задать вопросы, значит проявлять патологическую вежливость. Вы с большой вероятностью забудете, где именно вы потеряли нить рассуждений, и будете задавать вопросы, касающиеся чего-то, что вы и так поняли.

Если же вы подозреваете, что семинар окажется для вас скучным, но не уверены в этом настолько, чтобы рискнуть пропустить его, садитесь в заднем ряду. Там пустое и скучающее выражение вашего лица не будет бросаться в глаза, а если вы захотите выйти, присутствующие вполне могут подумать, что вы вышли лишь ненадолго, по зову природы. Силард не следовал этому принципу: он обычно садился в первом ряду и внезапно уходил посреди доклада, если ему становилось неинтересно. Те, кто не входил в ближайший круг его друзей, чувствовали облегчение, когда свойственная Силарду неугомонность заставляла его заняться более увлекательными проблемами.

3. НЕВОСПРОИЗВОДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ ПРИНЕСТИ УДАЧУ

В науке всегда приятно получить ожидаемый ответ, но он не приносит окончательного удовлетворения, если вам не удалось повторить эксперимент несколько раз и прийти к одному и тому же результату. Эл Херши называл моменты такого удовлетворения "раем Херши". А результаты, которые не хотят воспроизводиться, приводят в бешенство, в настоящий ад. Альберт Келнер и Ренато Дульбекко столкнулись с этим прежде, чем обнаружили, что видимый свет способен компенсировать значительную часть нанесенного ультрафиолетом урона. Дельбрюк, которого впоследствии удивляло, как долго это явление оставалось неоткрытым, объяснял результат излишней аккуратностью. Им был описан принцип, который он называл принципом ограниченной небрежности. Если вы работаете очень небрежно, то вы, конечно, никогда не получите воспроизводимых результатов. Но если вы проявляете лишь ограниченную небрежность, у вас есть хороший шанс привнести в эксперимент какой-нибудь неучтенный фактор и, если повезет, поймать неизвестное ранее явление. Напротив, если вы всегда проводите эксперимент совершенно одинаково, это ограничивает круг исследуемых вами условий теми, для которых вы заранее подозреваете влияние на ваши результаты. До открытия Келнера-Дульбекко никто не имел оснований предполагать, что в каких-либо условиях видимый свет может компенсировать действие облучения ультрафиолетом. Великие идеи часто рождаются случайно.

4. У ВАШИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ АУДИТОРИЯ

Прежде чем начать эксперимент, удостоверьтесь, что проверяемое предположение интересует не только вас. Бесцельные вариации на тему сделанного ранее открытия могут вызвать у всех, кроме сотрудников вашей лаборатории, только зевоту. Для студента такая почти что монотонная деятельность — хороший способ освоить лабораторные методы, но к ней нужно относиться как к упражнениям, а не как к настоящей науке, ведь ее результаты можно опубликовать лишь в журналах, которые никогда не читают серьезные ученые. Попытка сказать новое слово может привести и к худшим последствиям, чем зевота, так что будьте готовы к тому, что большинство коллег будут считать вас ненормальным. Но если вы не можете назвать ни одного, ни, тем более, нескольких умных людей, которые готовы оценить то, чем вы занимаетесь, то вполне вероятно, что такое упорство демонстрирует вашу глупость или безумие.

5. ИЗБЕГАЙТЕ ЗАНУДСТВА

Встречи даже успешных ученых ничем не отличаются от встреч представителей любой другой профессии. По-настоящему интересные люди составляют лишь малую часть любой профессиональной группы. Не удивляйтесь, когда, придя на ужин к какому-нибудь старшему коллеге, вы испытаете необъяснимое стремление сбежать оттуда, после того как узнаете, кто сидит с вами рядом. Ежедневное чтение за завтраком New York Times даст вам намного больше фактов и идей, чем вечера в обществе людей, большинство из которых, получив постоянную ставку, перестали нуждаться в том, чтобы иногда менять свой образ мыслей. За исключением случаев, когда вы рассчитываете вкусно поесть или увидеть чье-то приятное лицо, старайтесь не принимать никаких приглашений в гости к старшим коллегам. Говорите им, что шестнадцатичасовой эксперимент может помешать вам прийти. Если вы впоследствии выясните, что там будет кто-то, с кем вы хотели бы встретиться, сообщите, что вам неожиданно удалось освободиться, и смело приходите с коробкой конфет к кофе.

6. НАУКА ТРЕБУЕТ ОБЩЕНИЯ

Пока вы учитесь в школе, вы можете преуспеть в изучении фактов и идей независимо от общения с другими. Но когда вы попадаете в мир науки, эти сферы сливаются, и не только качество вашего досуга, но и ваш профессиональный успех требуют, чтобы вы разбирались в личных качествах не хуже других, чем в их научной работе. Сплетничать свойственно всем, в том числе и ученым, а не знать новостей — значит работать со связанными руками. Интеллектуальная жизнеспособность группы по фагам поддерживалась не только регулярными совещаниями, но и постоянным посещением лабораторий друг друга, часто для проведения совместных экспериментов. В начале научной карьеры особенно важно не упустить возможность посмотреть, как работают другие лаборатории, и поговорить с другими о том, как можно по-новому интерпретировать те или иные результаты. Для начинающего вполне естественно видеть в своих коллегах соперников. Отчасти это необходимо и оправданно, но поиск научных знаний — не игра с нулевой суммой, он всегда оставляет что-то, что еще предстоит открыть, и чем лучше вы знаете своих коллег, тем больше у вас шансов ухватить свой кусок пирога.

7. БРОСАЙТЕ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОНА ВАМ НАСКУЧИТ

Когда я решил отказаться от генетического подхода группы по фагам и отправился в Кембридж, чтобы освоить методы рентгеноструктурного анализа и с их помощью попытаться установить трехмерную структуру ДНК, мне еще не наскучило работать с Максом Дельбрюком и Сальвой Лурия. Мои последние эксперименты с фагами, проведенные в Копенгагене, продолжали давать интересные результаты. Однако к тому времени меня все больше привлекало выяснение структуры ДНК, а встреча с Уилкинсом убедила меня, что группа по фагам, при всех ее достоинствах, шла не в том направлении. В науке, как и в других профессиях, да и в личных отношениях, люди слишком часто ждут, пока все станет совсем плохо, а до того стараются ничего не менять, даже если пора пришла. На деле же нет никаких разумных оснований, чтобы продолжать двигаться под гору. Избегайте этого, и вы до самой смерти будете радоваться жизни.

Назад: Глава 4. Навыки, воспринятые в группе по фагам

Дальше: Глава 6. Навыки, необходимые для серьезной науки