XIV

Я пошел на нос посмотреть, как идет плот. Погода стала вроде бы чуть лучше, но сзади, над горами Уполу, продолжали неистовствовать молнии.

— Хорошо идет, — произнес голос рядом со мной. Это был Уильям Крейтон, матрос-самоанец из того же клана, что и капитан буксира. Он останется со мной до утра. Голова его не покрыта, на мокром от дождя лице сверкают черные глаза. Какая улыбка у самоанцев, какие зубы! Они разгрызают шелуху кокосового ореха, которую вообще-то сдирают топором. Мы пошли обратно на корму и стали в двери каюты, спасаясь от потоков дождя.

Час за часом Крейтон рассказывал мне, как он плавал среди островов. Он на море с самого детства. Иногда я смотрел на компас, чтобы проверить курс, но мы все время шли точно на север, очевидно, на буксире был хороший рулевой.

Наконец начало светать. В восемь часов я подал буксиру знак остановиться. Мы прошли около тридцати пяти миль. Я отвязал буксирный канат и поставил с помощью Крейтона кливер и бизань, а затем приладил шесть швертов. Три из них не входили в колодцы, я обтесал их топором. Шверты я опустил на пять футов ниже понтонов. Когда все было готово, буксир поравнялся с плотом, и Крейтон, примерившись, прыгнул на его борт. Ловкий, наверное, моряк! Затем буксир отработал поворот кругом, дал три свистка и пошел по направлению к Апиа. Капитан и матросы махали мне на прощание, но палуба у буксира была низкая, он очень скоро скрылся за гребнями волн. Было девять часов утра 27 июня 1964 года.

Ветер немного стих, и в десять часов я поднял грот. Я держал курс на северо-запад, чтобы обойти Савайи, большой остров из группы Самоа к северо-востоку от Уполу. Весь день я был занят тем, что прилаживал с каждого борта плота по железной штанге длиной двенадцать футов. Это была часть придуманного мною в Нью-Йорке усовершенствования, позволявшего добавить два паруса. Усовершенствование состояло в том, что к топу мачты, значительно выше грота, крепился рей длиной двадцать футов. Он выступал с обеих сторон на четыре фута и удерживал штанги в вертикальном положении. К концам рея крепились фаловые углы двух дополнительных парусов, а шкотовые и галсовые — к штангам, выступающим за борта плота. Оба паруса были стакселями длиной около тридцати футов, шириной — около десяти по нижней шкаторине. Дополнительный рей находился высоко, и стакселя не мешали гроту. Следуя на фордевинд, я мог ставить оба "крыла" сразу — они выступали далеко по бокам и ловили ветер, не попадавший на бизани и грот. Следуя круто к ветру (в бейдевинд), я мог использовать один боковой парус. Верхний рей и обе штанги из литой железной трубки диаметром три дюйма могли выдержать любой напор ветра. Их сварили, а также поставили на место верхний рей Боб Даусон и механики завода "Паблик воркс". А вот штангами мне пришлось заняться самому после выхода в море, иначе они помешали бы подойти за водой к маленькой пристани в Апиа.

Было уже далеко за полдень, когда я покончил со штангами, нарезал и приладил весь бегучий такелаж . Солнце уже садилось, когда я поднял один парус. Двенадцать раз мне пришлось подымать и опускать трос, чтобы фаловый угол достиг блока, после чего я привязал стаксель-фал к дополнительным поручням пиллерсов. Один угол паруса я подтянул к концу штанги, а другой — к краю плота. Парус стоял великолепно, его можно было поворачивать под любым углом.

К концу ночи, первой ночи, которую я снова провел в море, ветер затих, а потом и вовсе замер. Все утро был штиль. Примерно в полдень на юге из дымки тумана показались горы Савайи. Меня несло обратно. Штиль держался весь день и всю ночь, и утром я снова увидел горы Савайи, на этот раз гораздо ближе. Я вспомнил, что как-то промышлявший недалеко от Паго-Паго японский траулер, потеряв вследствие пожара управление, дрейфовал триста пятьдесят миль, в конце концов наскочил на риф и разбился.

Штиль все еще держался. Днем я уже различал очертания покрытых лесом высоких гор Савайев. К вечеру я решил послать сигнал SOS: авось его примет радиостанция Апиа, мне на помощь направят лоцманское судно, и оно отбуксирует меня подальше от Савайев, хотя бы миль на двадцать.

Я настроил рацию на автоматический сигнал SOS и на нужную волну, стал перед ней на колени и повернул ручку. Рация висела на стене каюты, позади штурвала. Послав несколько позывных, я ощутил в левом боку резкую боль, настолько резкую, что мне пришлось остановиться. Передохнув, я попытался продолжить передачу, но мне опять помешал приступ невыносимой боли. Что делать? Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Горы, казалось, были уже совсем рядом, и я снова взялся за ручку передатчика. Левой рукой я зажал болевшее место, а правой продолжал вертеть ручку. Я, конечно, понимал, что это проделки моей грыжи, но такой боли я прежде не испытывал. Вскоре мне пришлось прекратить передачу.

Я лег рядом со штурвалом и помассировал живот... Как будто немного легче. Усилием воли я заставил себя встать и снова взяться за рацию: мешкать нельзя, иначе ночью меня понесет на скалы. Я несколько раз повернул ручку, но не тут-то было! Дело, по-видимому, принимало серьезный оборот.

Я снова лег и, как мог, ощупал себя. Мне показалось, что у меня ущемление, именно то, чего так боялись врачи. Теперь меня ждут гангрена, прободение, может быть, даже смерть вблизи Савайев. "Ущемление, гангрена, прободение... Прекрати немедленно!" — приказал я себе. Мне ясно представился весь ход событий. После выхода из Апиа я все время напрягался — то ставил грот, то подымал и опускал шверты, а о штангах и говорить не приходится — тут и для троих здоровых мужчин было бы дела по горло. Я вспомнил, что весь день чувствовал себя неважно, голова у меня была какая-то несвежая и временами начинала кружиться.

Лежа на спине, я поднял ноги, чтобы расслабить живот, и попытался вправить грыжу, то есть защемленный кусок кишки. Сначала я действовал осторожно, но, видя, что это не помогает, в отчаянии нажал сильнее. Я пробовал и так, и эдак, все было напрасно. Мне даже показалось, что я делаю лишь хуже. Живот мой раздулся. Время от времени я поглядывал на горы Савайи, возвышающиеся над зеркальной гладью моря, но теперь, когда мне угрожала большая опасность, они уже не казались такими страшными.

Свое состояние я объяснил себе так: кишечник заблокирован, и образующиеся там под воздействием температуры тела газы не имеют выхода. Тем временем ущемленный кусочек кишки гниет и рано или поздно даст прободение. Но когда? И что произойдет потом? Будь поблизости врач, он бы разрезал мне живот, увеличил отверстие между мускулами — первоначальную грыжу, вложил кишку обратно и снова зашил. Так по крайней мере я думал. Не такая уж сложная процедура, если человек лежит под анестезией на операционном столе.

Чего я только не делал! Фантазия моя была уже бессильна. "А что, если самому сделать операцию? — мелькнула у меня безумная мысль. — Ведь небольшой разрез в нужном месте может совершить чудо. И резать-то всего ничего, какой-нибудь дюйм, не больше. Ну а если я ошибусь, разрежу не там, где надо, или возьму слишком глубоко — что тогда? Вздор, конечно!"

У меня было несколько таблеток морфия, но я решил, что не стоит оглушать себя ими. Теперь, как никогда, мне нужна была ясная голова.

Меня распирало все больше и больше, чувство тошноты усилилось, временами я ощущал позывы к рвоте. К животу нельзя было притронуться. С трудом я разжег оба примуса, нагрел две кастрюли морской воды и поставил себе на живот. Я согревал его несколько часов подряд, но легче мне не становилось, я испугался, что только врежу себе, и потушил примусы. Мне казалось, что, если расслабить мускулы, защемленный кусочек кишки возвратится на свое место. Хорошо еще, что эти дни я сидел на самой простой пище — галетах, бобах, кислой капусте, ее мой желудок всегда легко усваивал, да и в Апиа я последнее время ел крайне мало. Это, несомненно, спасло меня, иначе я бы уже сошел с ума от боли и молил Всевышнего послать мне конец.

Солнце почти зашло. Я видел горы, и они, казалось, смотрели на меня. Они представлялись мне человеческими существами, которые все понимают, но решили остаться непреклонными и не помогать мне. Время шло, надо было что-нибудь придумать. Но что? Чего я еще не пробовал? Все, что мог, я, по-моему, сделал. И тут меня осенило.

Я взял трос толщиной в полдюйма, пропустил сквозь блок, свисавший со шлюпбалки, вделанной в пол каюты около самой двери, один конец захлестнул вокруг колен, а за другой стал подтягивать вверх нижнюю часть тела, все время прислушиваясь, не усиливается ли боль. В конце концов на палубе остались только мои плечи. Тогда я закрепил трос. Как будто стало немного легче.

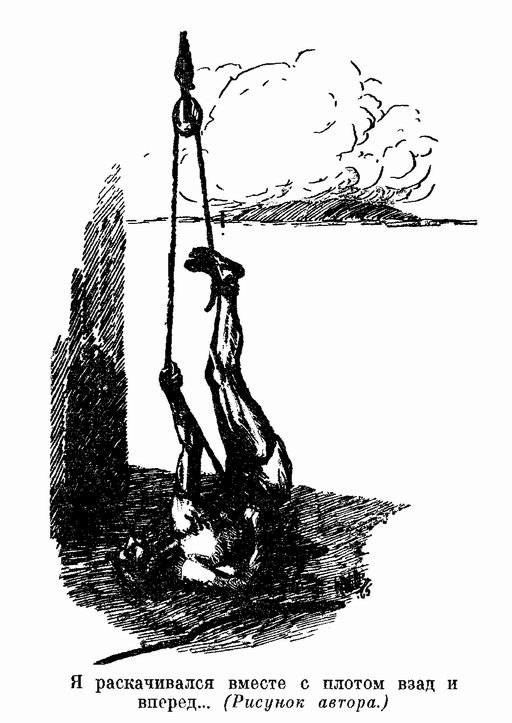

Я раскачивался вместе с плотом взад и вперед, пытался повернуться то в одну сторону, то в другую, а кишечник всем своим весом давил на легкие и сердце. Я то подтягивал себя, чуть ли не оставаясь стоять на голове, то отпускал, то повисал на одной ноге, стараясь определить, при каком положении боль в животе притупляется.

В восемь часов вечера я почувствовал облегчение. Я даже вздремнул в подвешенном состоянии. До живота еще нельзя было дотронуться, но защемленный кусок кишки ушел, по-видимому, внутрь. Только убедившись, что это действительно так, я осторожно опустился на палубу. Долго еще я лежал без движения, не веря, что опасность миновала.

Какой прекрасной мне показалась сразу ночь, каким великолепным море! "Мама! — воскликнул я в крайнем волнении. — Это твои ангелы-хранители спасли меня!" Как часто мать говорила об ангелах-хранителях! Я подумал о Тэдди, и ее образ предстал передо мной с такой отчетливостью, что я сразу понял: там, в далеком Нью-Йорке, она в этот момент вспоминает меня.

Лежа на спине, я надел бандаж. Отличный бандаж, но и он не удержится на месте при напряженной работе. Ночь кончилась, начало светать, серое небо отделилось от серого моря, и постепенно передо мной во всей своей красе встали Савайи, подобно роскошному одеянию ниспадающие складками в море. Теперь они были значительно дальше от меня и совсем впереди. Значит, западным течением меня несло на восток. Ветра еще не было, плот по-прежнему находился целиком во власти моря.

Днем я заметил позади себя едва различимые контуры гор Уполу. Меня продолжало относить на восток, как японский траулер. За час до захода солнца поднялся долгожданный ветер, парус наполнился, и я полным ходом двинулся вперед. Вскоре ветер набрал силу, и я поставил левый дополнительный парус. Ночью ветер еще больше отошел к востоку, я обрасопил рей, поставил второй дополнительный парус и пошел на фордевинд. Первый раз я шел под всеми парусами: два новых боковых паруса, две бизани и грот, а перед ним — дополнительный парус, закрепленный на кливерфале и натянутый до самой палубы. Паруса теперь простирались с самого верхнего рея и на десять футов выходили за борта. Их общая ширина составила сорок футов. Издали плот, очевидно, походил на плывущего по морю белоснежного лебедя с полураскрытыми крыльями. Но если ветер вдруг переменится, мне придется здорово попотеть, чтобы он не превратил паруса в клочья.

Из-за длинного рея, укрепленного высоко на мачте, плот качало куда больше прежнего, но дополнительная скорость от двух боковых парусов и большая маневренность помогут мне обойти рифы, ждущие впереди, а это куда важнее, чем неудобства, связанные с качкой. Когда я вышел из Кальяо, передо мной лежали четыре тысячи миль чистого моря. То ли дело теперь! Рифы представляли собой грозную опасность, и с момента выхода из Апиа я не спускал глаз с карты.

Небо затянулось облаками, ветер достиг почти штормовой силы, и я уже собрался спустить грот, но в этот момент среди облаков показался просвет, и, понадеявшись, что скоро выглянет и солнце, я решил, что спущу парус попозже, а пока произведу обсервацию — ведь уже несколько дней у меня не было этой возможности. С секстантом в руках я стоял в двери каюты, прикрывая его от брызг, чтобы, как только солнце проглянет сквозь дымку тумана и бегущие облака, выскочить на палубу. По моим расчетам, до полудня оставалось несколько минут.

Вдруг плот повернулся против ветра и грот забился о мачту с такой силой, что казалось, еще немного, и от него останутся одни клочья. Весь плот сотрясался. Я отложил секстант, кинулся на палубу и спустил грот. Плот снова пошел на фордевинд, парус надулся и прижал рей к утлегарю. Я, как всегда, подполз под утлегарь, чтобы отвязать парус и закрепить сезень, но грот все время вырывался. Я чувствовал себя лилипутом, сражающимся с великаном. И тут я услышал зловещий звук рвущейся парусины! Я удвоил усилия и почти уже добился своего, как вдруг парус, издав звук, не предвещавший ничего хорошего, вырвался, а меня отбросило за борт. Удержаться было невозможно — между утлегарем и последним пиллерсом не было даже простой веревки.

Я очутился под водой, над моей головой покачивался плот.

Отчаянно пытался я выбраться из-под него на поверхность и ухватиться за что-нибудь руками. Ага, вот цепь, соединяющая рули! Я уцепился за нее ногой, потом впился обеими руками и влез на плот. Больше получаса ушло у меня на то, чтобы убрать и закрепить парус.

На всякий случай я привязал канат к основанию задней мачты, а конец бросил в море — пусть плывет футах в пятидесяти от плота, вдруг я снова упаду в воду. Но как это меня отбросило в море? Не иначе как пребывание в Нью-Йорке подействовало на меня расслабляюще.

Время теряло свое значение. Снова главенствующими стали курс, по которому я шел, астрономические наблюдения три раза в день, если светило солнце, и ветер. Кроме того, я опять начал вести вахтенный журнал в те редкие минуты, когда не мешала качка. Острова Самоа превратились в смутное воспоминание. Смеющиеся лица исчезли за зелеными стенами живых изгородей, не стало мягкого сияния костров перед хижинами, тихих голосов, поющих о скалах, о море, о древних богах...

Чем же кончится это путешествие, начавшееся столь зловеще?

Я обнаружил, что в одной бочке обруч разошелся и находившаяся над ним вода вытекла. Но две бочки стояли целые и невредимые, кроме того, я собрал немного дождевой воды, так что в ближайшее время смерть от жажды мне не угрожала. Картофель быстро портился, почти весь пришлось выкинуть за борт. Его, наверное, выкопали несколько месяцев назад и держали на складе. Зато лук, прибывший, как и картошка, из Новой Зеландии, хорошо переносил плавание.

Четыре дня я из-за плохой погоды не давал о себе знать. Теперь я настроил рацию и направил на военно-воздушную базу на Фиджи обычный текст: "Сальвита III, все в порядке, Уиллис". Сначала я предполагал сообщать свои координаты, но, вспомнив о кинопиратах, решил скрывать, где нахожусь. Передавал я в 22.00 по Гринвичу на волне 8364 килогерца.

Дул все время зюйд-тень-ост. Как, обогнув Фиджи, я попаду к Новой Каледонии? Меня уже отнесло на север, к двенадцатой параллели, в сторону от моего курса, и мне трудно было заставить плот двигаться на юг.

Вдали среди волн кувыркалось несколько птиц. Наверное, они удачливее меня — я пока не поймал ни одной рыбы, хотя почти не вытаскиваю из воды удилище с приманкой или блесной. Мало того, не нашлось даже ни одной акулы, которая из дружеского расположения ко мне пожертвовала бы своей печенью, чтобы восполнить недостаток витаминов в моем рационе. Я не переставал сожалеть о покинутых при поспешном ночном бегстве грудах кокосовых орехов, бананов, авокадо, особенно же апельсинов и лимонов.

Кики и Авси незримо присутствуют на плоту. Часто, когда я стою у штурвала и смотрю вперед, мне кажется, что вот сейчас они выйдут из-за угла каюты. Мне их очень недостает.

Я даже решил, что если повстречаю английское судно, идущее прямо из Англии, то попрошу кошку. По законам Австралии она сможет высадиться на берег.

Нежданно-негаданно мне довелось попировать. Проверяя свои припасы, я наткнулся на большую банку внушительного вида. В памяти всплыла Лима. Больше года назад, когда я подготавливал плот к выходу в море, один австралиец из Лимы подарил мне сливовый пудинг. Он просил не открывать его до Рождества. Честность прежде всего — я упрятал банку на дно ящика с провизией и совершенно забыл о ее существовании. Все сто тридцать дней плавания от Кальяо до Апиа и позднее, пока я находился в Нью-Йорке, пудинг лежал с остальными консервами и терпеливо дожидался Рождества. Изголодавшемуся человеку эта банка сулила массу радостей. Но уговор есть уговор — надо ждать Рождества. Полноте, да надо ли? Стоял июль, в Австралию я попаду — если попаду — наверняка раньше Рождества. Тогда я решил открыть банку 19 августа, когда мне исполнится семьдесят один год. Вот это действительно будет праздник! И я выложил пудинг, чтобы не забыть о нем. Через два дня он попался мне на глаза, и мой рот сразу наполнился слюной. И тут я решил открыть его немедленно. В самом деле: до 19 августа я мог налететь на риф и разбить плот или же упасть за борт, как уже однажды было, и закончить путешествие на дне морском, и тогда изысканный сливовый пудинг, несомненно, пропал бы. Глупо подвергать его такой опасности после того, как он столько прождал. Да и потом, что здесь за торжество мой день рождения? На море праздник, когда светит солнце и ветер дует в нужном направлении. Я открыл банку. Открывая, я по запаху уже знал, что пудинг великолепный. Он действительно не обманул моих ожиданий, и в тот же день я его прикончил.

Погода, видимо, и не думала налаживаться. Нижнюю часть всех штагов, то есть то место, которое подвержено воздействию волн и брызг, я укрепил цепями и тросом. Кроме того, я спустил грот и нашил на него, начиная с самого верха, кусок парусины длиной шесть футов. Теперь он мог сколько угодно тереться о грота-штаг. Почти все швы на гроте были сделаны заново, но он все же сохранил форму и гордую надпись "Возраст не помеха". Правда, большинство букв, нашитых еще на Сити-Айленд, давно истрепалось, и их пришлось подновлять, некоторые исчезли совсем, и на их месте я написал краской новые.

Я висел вверх ногами и раскачивался взад и вперед: била высокая волна, плот сильно качало. Меня снова мучило ущемление. Вот уже несколько недель грыжа не давала мне покоя. После первой атаки около Савайев боль фактически не покидала меня. Этого, наверное, и следовало ожидать при моем образе жизни: непрерывное физическое напряжение, днем и ночью, отсутствие свежей пищи, недостаток сна. Кроме того, как я уже говорил, бандаж не держался на месте.

Я висел, пока веревки не врезались мне в тело. Тогда я ненадолго опустился на палубу, но потом снова вдел ноги в петлю и вздернул себя вверх. Весил я немного и без особого труда подымал себя на любую высоту. Я снова повторил все, что уже испробовал около Савайев, и после почти двухчасовых усилий защемленный кусочек кишки вошел обратно. На этот раз лечение очень ослабило меня, и я долго лежал без движения, прежде чем нашел в себе силы подняться.

Несколько дней ветер дул почти точно с юга и медленно, но неуклонно нес меня к Новым Гебридам. Это беспокоило меня. Я не знал, что делать: изменить курс, обогнуть острова с севера, а затем попытаться подойти к Австралии со стороны Кораллового моря или держаться прежнего курса в надежде, что ветер отойдет к востоку. Последнее было связано с риском. Я часами простаивал над картой, не в силах принять решение. Если в Коралловом море задует зюйд, мне придется преодолеть Большой Барьерный риф или проходить к северу от него через Торресов пролив. В этом случае я легко могу попасть вместо Австралии на Новую Гвинею.

Шкоты и галсы, дублированные дюймовым тросом, стояли, как железные, грот, казалось, вот-вот улетит. Подгоняемый шквалистыми юго-восточными ветрами, я шел на север. Три дня назад среди ночи меня внезапно обуял страх, что я попаду на Новые Гебриды, и я тут же переменил курс. Грот я не стал спускать, если его сорвет, придется ставить другие паруса, все, что есть у меня в запасе: я шел к подветренному берегу

Я кипятил воду, чтобы выпить чашку чая, как вдруг волна ударила в каюту с такой силой, что я испугался, как бы ее не сорвало. Плот сотрясся, его захлестнули потоки воды. Только благодаря тому, что главный удар приняли на себя три бочки с водой, прикрепленные к палубе, каюта осталась на месте.

Главное, что меня сейчас волновало, — насколько близко к берегу я иду. Уже три дня я не вел наблюдений по солнцу и двигался только по счислению. По моим последним подсчетам, не очень, впрочем, точным, я находился в опасной близости от одного из восточных островов Новых Гебридов — Понтекост или Маэво, самых северных островов в этой части архипелага. Утром мне дважды померещилось, что я вижу на горизонте очертания гор, но оба раза они быстро исчезли среди потоков дождя, развеваемых порывами ветра. Судя по счислению, я находился где-то у южной оконечности Маэво, но я понимал, что мог ошибиться в расчетах на много миль. Приближалась ночь. "Что-то принесет мне она?" — думал я, вглядываясь в темноту. Шум прибрежных бурунов достигнет моего слуха только тогда, когда я уже буду среди них. Я взглянул на рангоут. Выдержит ли он? Канаты и штаги должны выдержать, шкоты, галсы, фалы и брасы я дублировал, а штаги снабдил предохранителями. Только грот внушал мне опасения. Он возвышался, как большая белая стена, готовая принять на себя удар всех ветров. Впереди, подобно маленьким вымпелам, трепыхались на ветру оторвавшиеся буквы надписи "Возраст не помеха".

Неужели около Маэво я наскочу на мель? В лоции Гидрографического управления США про Маэво сказано, что его крутой, лишенный гаваней и удобных подходов берег почти необитаем и только где-то в глубине острова имеется миссия. Если я миную Маэво, я возьму курс снова на запад, постараюсь пройти между островами Банкс, обогнуть мыс Камберленд и северную оконечность Эспириту-Санто, самого большого из Ново-Гебридских островов.

Только после этого начнется настоящее испытание — в Коралловом море, полном рифов, и на Большом Барьерном рифе, бастионе Восточной Австралии, который, говорят, невозможно пересечь.

Может быть, это моя последняя ночь — если плот налетит на берег, я погибну в бурунах. Я решил послать сигнал SOS в надежде, что его примет торговое судно, идущее между островами, тогда, по крайней мере, будет известно, где я нахожусь. Ближайшая радиостанция — в Нумее, на Новой Каледонии, в сотнях миль от меня, но попытка не пытка.

Я снял с рации чехол и хотел повернуть ручки, чтобы разогреть ее, но они не поддавались. Я проверил индикаторную лампочку — она не загорелась. Я попробовал еще несколько раз, но шкала оставалась мертвой. Рация уже несколько недель барахлила, а теперь, по-видимому, выдохлась окончательно.

Я натянул чехол обратно, поднялся и стал вглядываться в темноту. Вдруг меня сковало острое ощущение одиночества. Я вскарабкался на мачту, но, кроме темнеющего моря, ничего не увидел. Час спустя наступила ночь. Она тянулась так же долго, так же медленно, как все остальные ночи. В кромешной мгле завывающий ветер пел какие-то обрывки песен, волны с грохотом бросались друг на друга, в ярости щетинясь белыми гребешками, вздымались вверх и в изнеможении опускались.

Рассвело. К восходу солнца небо немного очистилось, и у меня появилась надежда, что можно будет произвести обсервацию. Утром между облаками показались голубые пятна, и за полчаса до полудня выглянуло солнце. Я немедленно взялся за секстант. Кончил я обсервацию, только уверившись, что солнце миновало зенит и начало опускаться. Тогда я пошел в каюту, сел и, выведя среднее из десяти наибольших результатов, определил широту, на которой находился. Оказалось, что я прошел Маэво, прошел Новые Гебриды! Я чуть не закричал от радости. Полученный результат — 15°48' — я сверил с картой. Сомнений быть не могло — я находился к северу от Маэво. Я несколько раз проверил расчеты, Значит, кончилась напряженная борьба за то, чтобы обогнуть острова с севера, но успокаиваться было еще рано: на карте рядом с Маэво стояла надпись:

"Внимание!

По некоторым сведениям, северный берег Маэво тянется на северо-запад на шесть миль дальше, чем указано на карте (1947)".

Я решил еще четыре-пять часов держаться прежнего курса, а потом повернуть на запад и между островами Банкс пройти в Коралловое море. Днем я попытаюсь определить долготу.

Только в восемь вечера я повернул на запад. К вечеру погода стала значительно лучше, но солнце не вышло, и я так и не определил долготу. Я сидел на узкой доске, которую укрепил между каютой и рулевым устройством, с тем чтобы видеть компас и управлять штурвалом сидя, и вглядывался в темноту, все еще не вполне уверенный, что избежал опасности. Постепенно мною овладела дремота, я разложил около каюты надувной матрац и лег. Несмотря на усталость, я не решался заснуть, не зная, что меня ждет.

Я впадал в дремоту и просыпался, внимательно прислушивался, словно слыша их впервые, к голосам моря и ветра, но в конце концов голова моя, будто налитая свинцом, упала на подушку. Я забыл обо всем, и плот продолжил свой путь без рулевого.

После полуночи я вскочил, будто кто-то толкнул меня, и взглянул на компас. Вест-тень-норд, конечно. Я спал, но сколько? Море успокоилось, кругом было тихо, и это поразило меня. Ночь была очень темная, и волны мягко ударялись о понтоны. Я обошел компасную стойку, направился к штурвалу и окаменел. Прямо за моей спиной возвышалась огромная, черная в темноте гора. Казалось, протяни руку — и дотронешься до нее. Миновал я уже ее или течение несет плот на нее? Она походила на грозное чудовище, покорившее море, а плот — на беспомощное существо, всецело находящееся во власти его чар.

Наконец мысли мои пришли в порядок, голова прояснилась. Это был остров, который я миновал во сне. Плот, лишенный управления, прошел рядом. Я посмотрел на небо, затем снова на пугающую громаду, словно бы подавившую своей мощью море и небо и все еще притягивавшую меня к себе.

Постепенно гора стала уменьшаться, значит, плот удалялся и я был в безопасности. По сведениям моей карты, это был Мера-Лава, самый южный и восточный из островов Банкс. Следовательно, после того как я изменил курс, меня довольно сильно отнесло на север.

Вскоре после рассвета я увидел впереди небольшой остров. Ветер стих, а когда взошло солнце, я попал чуть ли не в полный штиль. Остров находился милях в пяти от меня, впереди и немного правее.

Когда утренний туман рассеялся, я вскарабкался на мачту. В нескольких местах я увидел землю, но порывы дождя с ветром, налетавшие на море, то и дело скрывали ее от меня. Шквал с ливнем несколько раз прошел и над плотом. Мера-Лава, хотя и находился еще совсем недалеко, то и дело скрывался в облаках и потоках дождя. Море все утро было спокойным. Только легкая зыбь нарушала его гладь да кое-где набегавшая рябь. Меня медленно несло на юго-запад, к небольшому островку, который на моей карте назывался Мериг. В лоции о нем сообщались такие сведения: "Островок Мериг (Сент-Клер), координаты 14°17' южной широты, 167°48' восточной долготы, высота над уровнем моря 200 футов, гавани нет, пристать к нему трудно. В 1934 году насчитывал 27 жителей".

О Мера-Лава в лоции говорилось, что он находится в шестнадцати милях к юго-востоку от Мерига и является самым юго-восточным из островов Банкс. Его высота над уровнем моря — две тысячи девятьсот футов, берега обрывистые.

Весь день я дрейфовал. Острова то появлялись передо мной из сетки ливня, то исчезали. Во второй половине дня я прошел примерно в миле от Мерига. Я не отрываясь смотрел в бинокль на берег — вдруг покажется направляющееся ко мне с берега каноэ! — но берег производил впечатление необитаемого, среди кокосовых пальм, покрывавших остров, не было никаких признаков жизни. Мне страшно хотелось свежей пищи, может быть, от ее отсутствия я страдал даже больше, чем сознавал, она была мне просто необходима, ведь с момента выхода из Апиа я не поймал ни одной рыбы. Кокосовые орехи вдохнули бы в меня новую жизнь. Я всмотрелся в небо и в море: ничто не предвещало изменения погоды. В это время я разглядел позади Мерига другой остров, который принял за Санта-Марию, также входящий в группу островов Банкс. До него было миль двадцать.

Прошел еще час, а я все стоял около каюты и не спускал глаз с зеленого до самой верхней точки острова, который сейчас находился у меня почти на траверзе. Пальмы были унизаны плодами — я ясно различал их в бинокль. Несколько орехов были нужны мне позарез. Лук начал портиться, картошку я всю выбросил, а до Австралии еще было далеко и оставалась самая трудная часть пути.

Я снял с крыши каюты самоанское каноэ — оно было привязано рядом с каяком, — проверил аутригер и спустил на воду. Кроме двух весел, я взял с собой резак, топор, веревку, удилище, банку для вычерпывания воды и несколько мешков для кокосовых орехов. Не забыл я и спички.

Я, конечно, отлично понимал, что оставлять плот в открытом море непростительное легкомыслие, но я хотел кокосовых орехов и свежей пищи, моя душа требовала их.

Я прошел вдоль скалистого берега, о который билось море. Ни одного выступа, куда я мог бы выпрыгнуть и вытащить каноэ. Теперь я уже совершенно отчетливо видел пальмы и кокосовые орехи. Под деревьями нигде не было хижин, около берега не танцевали на волнах привязанные каноэ. Я медленно греб, все время поглядывая на плот. Он стоял без движения, словно бы удерживаемый якорем. Но вот я обогнул остров, и плот исчез из поля зрения. "Хорошо бы пожить здесь, — подумал я, — в этой зеленой клетке, полной фруктов и рыбы, омаров и моллюсков! Но сколько здесь выдержишь, пока тебя не начнет грызть тоска по открытому морю и свободе, для которой рожден человек?"

Море покрылось легкими морщинками, небо чуть потемнело. Одним ударом весла, едва не перевернув каноэ, я сделал поворот на сто восемьдесят градусов и налег на весло так, что вода забурлила. Через минуту показался плот. Паруса, как и прежде, беспомощно свисали, но плот дрейфовал. Я направил каноэ за ним следом. Вдруг крепление аутригера лопнуло и вся деревянная рама распалась. Я слишком резко повернул, и крепление из кокосового волокна, должно быть прогнившее на крыше от дождя и солнца, не выдержало.

Маленькое каноэ, шаткое и неустойчивое, наверняка перевернулось бы, попытайся я приладить аутригер, сидя в лодке. Пришлось спуститься в воду и там, орудуя ножом, леской приладить аутригер. В это время лопнуло его переднее крепление. Я плавал и нырял вокруг лодки в ожившем море, то и дело погружаясь под воду. Основным орудием мне служили зубы: левая рука у меня почти бездействовала — неделю назад, ослабляя галс на гроте, я едва не оторвал себе указательный палец. Только через час я смог снова сесть в каноэ и догонять плот, покачивавшийся в темнеющем море на порядочном расстоянии от меня. Греб я теперь очень осторожно, ведь, кроме креплений, могли отказать и другие части аутригера, а их в воде почти невозможно починить. Тащился я еле-еле и догнал "Возраст не помеха" лишь час спустя после наступления темноты.