Глава четырнадцатая

Если вам когда-либо случалось заблудиться в пустыне Гоби и за завтраком, приготовленным из яиц динозавра, увидеть адресованное вам письмо, то вы поймете наше волнение при виде адресованной нам в Руавату записки, которая была прислонена к тарелке с ванкуверской лососиной.

Кто мог знать, что мы здесь, в этой пустыне Гоби? Как записка сюда попала? Кто мог ее прислать, если мы здесь никого не знали?

Письмо напоминало китайскую головоломку, которую надо решать постепенно, покуда доберешься до сути. Внешний конверт был покрыт жирными отпечатками пальцев и выглядел так, будто прошел через огонь и воду. Второй, внутренний, конверт был без отпечатков пальцев, но чернила на адресе расплылись. Третий конверт имел четкую надпись, но не был заклеен. В нем содержалось приглашение посетить Танакомбо — плантацию на западной оконечности нашего острова.

В письме содержался ряд заботливых указаний на случай принятия нами приглашения. Например, в Танакомбо не имелось моторной лодки, но если мы напишем о нашем согласии, то за нами в назначенное время будет прислана лодка с соседней плантации.

Размышления над ответом продолжались недолго, и в тот же день, воспользовавшись находившейся здесь лодкой из Биренди, мы пустились в путь «навстречу свободе», захватив с собой гонца, принесшего приглашение из Танакомбо. Было решено пробыть двое суток в Биренди, покуда гонец с нашим ответом вернется в Танакомбо, откуда за нами пришлют моторную лодку.

Вечером мы высадились в Биренди, где плантатор немедленно вручил наш ответ гонцу и приказал ему отправиться в путь.

— Не может же он ночевать в лесу… — заявили мы протест нашему хозяину. — Он не может всю ночь идти…

— Может… — отрезал плантатор. — Сейчас полнолуние… Отличные условия для прогулки…

— Но он должен хотеть спать… — настаивали мы.

— Туземцы, — заявил плантатор, — мало спят в светлые лунные ночи. В деревнях гонец встретит бодрствующих туземцев, может быть даже своих соплеменников, с которыми он посудачит и которые его накормят. Такой стокилометровый пробег является прекрасным развлечением для туземного рабочего.

Поев на дорогу риса, получив от нас в подарок две плитки табака и спрятав наше письмо в прическу, гонец двинулся в путь. Шел небольшой дождь — остаток шквала, который мы и на этот раз встретили в пути. Тучи ушли вслед за заходящим солнцем, а к моменту отправления гонца на востоке взошла полная луна.

Мысль о человеке, пробирающемся ночью сквозь тенета липкой паутины, мимо населенных духами зарослей, через деревни, зараженные корью, переплывающем мутные реки, с находящимися в них аллигаторами, проходящем милю за милей вдоль озаренной лунным светом полоски берега, где прибой рассыпается серебром в голубом сиянии, — эта мысль придавала особую романтическую окраску банальным словам нашего письма, где говорилось: «Мы с радостью принимаем и т. д.».

В этих краях подлинная война — упорная, непрекращающаяся и яростная — ведется не между белыми захватчиками и темнокожими хозяевами земли и даже не между человеческими существами, бактериями, насекомыми и прочими обитателями. Люди всех цветов кожи ведут отчаянную войну с природой за право удержаться на этой земле. Против людей сражается растительность, яростно пытающаяся выбросить с островов жалких представителей человеческого рода.

Райская картинка, изображающая, как некто разлегся на спине и манна небесная сыпется ему в рот, — отличная картинка. Возможно, она подходит для каких-либо других тропических островов, но не для Меланезии. Здесь надо уметь выращивать пищу, здесь надо уметь культивировать почву. В этой оранжерейной атмосфере повсюду, где плодородная девственная земля освещается солнцем, буйная растительность вырастает чуть ли не за один день. В огородах постоянно видишь женщин, у которых только одно занятие: полоть, полоть и полоть. Полоть надо без устали эту непрерывно родящую землю. Если на короткий срок прекратить пропалывание, то оставленный участок можно отличить от окружающей природы только по двум признакам: отсутствию на нем больших деревьев и невероятной густоте выросшего кустарника.

Каждый зеленый побег возле плантаторского дома немедленно выдергивается. Это делается не только потому, что кустарник служит убежищем для ядовитых змей, но из-за того, что если не удалить растительность сразу, то бороться с ней будет трудно. Война ведется непрерывно и будет вестись до бесконечности.

На плантациях содержат скот отнюдь не для молока или мяса (из-за опасности заболевания дизентерией, если местные рабочие будут доить скот или разделывать туши), а для Уничтожения побегов травы. Вдоль границ плантаций постоянно работают топоры туземных рабочих, уничтожающих наступающую на плантацию поросль кустарника.

Жаркий и влажный воздух придает растениям необычайную силу, прежде чем их ростки покажутся из земли.

Цветы и овощи, переселенные из стран умеренного климата, могут здесь выращиваться при условии абсолютного внимания, иначе они немедленно идут в семя, минуя обычно длительное время цветения и плодоношения.

Местное население ограничивается посадкой клубневых, какими являются таро и род местного сладкого картофеля. Даже посадки местных банановых деревьев надо очищать от кустарника, хотя само дерево не требует какого-либо ухода. Сама деревня — всего лишь кусок земли, отвоеванный у леса. Все женщины и девочки непрерывно удаляют всякую постороннюю растительность возле деревень.

Кокосовые пальмы на побережье всегда наклоняются в сторону моря, как бы убегая от наступающего на них кустарника.

Лишенные выдумки австралийцы называют это маловыразительным словом «кустарник», хотя здесь налицо все признаки джунглей. Внешнюю стену джунглей, не проникая в глубину, мы обследовали в первые же дни, когда искали красочный «гогеновский» фон для наших малаитянских моделей. Цветов мы не обнаружили, а использованные нами красные гроздья не были цветами, а семенами одной из пальм. Никогда и нигде на островах мы не видели нарисованных Гогеном экзотических цветов или крупных, массивных растений, растущих даже в Калифорнии. Единственный цвет, который видишь вдоль всей стены кустарника, — зеленый. Временами создается ощущение, что кустарник — нечто способное двигаться, подавлять и душить.

Сплошная, без единого разрыва или отверстия стена растительности имеет сто футов в высоту, а поверх стены торчат мертвые вершины деревьев, удушенные снизу сорняками и паразитами. Тысячи летающих лисиц (точнее, летучих мышей) висят вниз головами на мертвых ветвях деревьев, представляя собой отличные мишени для плохо стреляющих охотников. Испуганные выстрелом, они тучей взлетают со своих мест и снова повисают в нескольких метрах от прежнего места, чтобы продолжать дневную спячку.

Несколько ниже виднеются зеленые побеги вьющихся растений, упрямо пытающихся переброситься на культурные посадки кокосовых пальм, если только они находятся поблизости. Еще ниже, под листвой деревьев, свисают петли лиан, достигающие вершин самых высоких дикорастущих пальм.

Нижняя часть этой стены отражена в живописи Руссо. Здесь можно увидеть сложнопереплетенный рисунок, напоминающий узор на замерзшем стекле, со всем многообразием безумствующей природы. Мало найдется мастеров рисунка, способных скопировать бесконечные комбинации зеленого узора. В равной степени не найдется слов, чтобы их описать. Когда присмотришься к стене, то перед глазами возникают самые разные растения: пышные, словно поросшие мхом, липкие, покрытые бородавками, зеркально гладкие и сборчатые, с зубцами по краям листьев и с разрезами, массивные и едва различимые. Можно увидеть кружевной узор сине-зеленого цвета с медными прожилками, настолько прозрачными, что в них видна циркуляция соков растения. Листья растут параллельно стене кустарника, что делает ее похожей на причудливый китайский шелк. Можно увидеть огромные, величиной с зонтик мохнатые листья; перед вашим взором красуются сотни пород пальм с самыми причудливыми очертаниями листьев, и только специалист может определить, к какой семье они относятся.

Внизу, у самой земли, виднеются огромные, похожие на слоновые уши листья таро. Там же растут папоротники, а кое-где видны длинные листья, свисающие с банановых деревьев, и ярко-красные гроздья семян.

Тысячи видов насекомых ползают по земле и растениям, а различные коконы нашли приют на нижней стороне листьев. Насекомые из породы богомолов, напоминающие зеленые веточки, действуют совсем как разумные существа. Муравьи, похожие на обычных, кусаются сильнее любого Дракона. Бесчисленные пауки опутывают все кругом дрожащей паутиной и превращают деревья в рождественские елки, покрытые золотыми нитями мишуры.

Все это австралийцы называли «кустарником», а мы — «джунглями». Но, проникнув за зеленую стену, мы поняли, как далеки от истины оба названия.

* * *

Экспедиция держала путь в деревню, находящуюся всего лишь в двух часах ходьбы от побережья.

Наш отряд всерьез походил на настоящую экспедиционную партию. Во главе отряда на боевом белом коне восседал соседний плантатор, на голове которого красовались две надетые одна на другую широкополые войлочные шляпы. Маргарет и я оделись, как настоящие «леди-путешественницы», но прежде чем добраться до границ плантации, наши безупречно белые брюки намокли от пота и покрылись черными жирными пятнами от старых седел.

Стремена оборвались сразу, как только мы попытались ими воспользоваться; тогда их скрепили проволокой, но сгнившие от сырости ремни рвались каждый раз в новом месте, и мы стали напоминать посадкой жокеев, вместо того чтобы походить на «леди-путешественниц».

Головы лошадей были покрыты болячками, привлекавшими тучи мух, которые лезли нам в глаза и углы рта. Вооружившись связками пальмовых листьев, мы всю дорогу грациозно обмахивали себя и лошадей.

Я ехала впереди, за мной двигалась Маргарет верхом на кобыле, которую неотступно сопровождал жеребенок. Маргарет должна была замыкать шествие, но моя лошадь решительно не выносила, если кто-либо двигался позади. Когда-то, переплывая реку, она была укушена крокодилом, о чем красноречиво свидетельствовал незаросший шерстью шрам.

Плантатор, посадив меня на эту лошадь, оказал высокую честь моему умению обращаться с лошадьми, а еще более моим нервам. Не будь с нами носильщика, моя лошадь совершенно испортила бы наш поход.

Носильщик в нашей экспедиции был всего лишь один, но его личные качества восполняли нехватку количества. Его прическа была произведением искусства: выкрашена в белый цвет, расчесана и подстрижена. Чтобы не измять красный цветок, воткнутый в вершину снежно-белой копны волос, носильщик нес наши бутерброды и одеяла в мешке за спиной. Этот болтающийся мешок вызывал подозрения моей лошади, и носильщику пришлось идти далеко позади моего лягающегося кенгуру.

От дома мы начали движение шагом, но потом аллюр был изменен. Обычная австралийская лошадь знает либо шаг, либо галоп. Через плантацию мы пронеслись во всю прыть, размахивая, как знаменами, пальмовыми листьями, сопровождаемые жеребенком, восторженно описывавшим вокруг нас широкие круги; при этом мой кенгуру шарахался из стороны в сторону, как пьяный фавн. Несмотря на отчаянную скачку, полчища мух вились вокруг нас. Пятница — как мы прозвали нашего носильщика — бежал поодаль, придерживая рукой цветок в прическе. Казалось, что мы скачем по усыпанному камнями пересохшему руслу, так как повсюду в траве валялись упавшие кокосовые орехи.

Мы не успели доскакать до границы плантации, как наши руки оказались растертыми от поводов, которыми мы непрерывно удерживали спотыкающихся лошадей. Все мы были в мыле — лошади и люди, хотя ехали в густой тени…

Перед нами показался подъем, поросший тигровой травой. Это единственный вид невысокой, около десяти футов, травы, которую мы обнаружили на здешних островах. Шедшая впереди лошадь, видимо, отлично знала дорогу и двинулась прямо через густую траву.

Здесь не было даже признака тени, только метелки на верхушке травы свисали над нами. Этот коридор в траве оказался сущим адом: лошади шли шагом, а мухи облепили нас, так как наши соки показались им не менее вкусными, чем лошадиные болячки. Я терпеть не могу ходить пешком, но в отчаянии чуть было не слезла со своего тяжело дышавшего коня. Мы подъехали к зеленой стене кустарника.

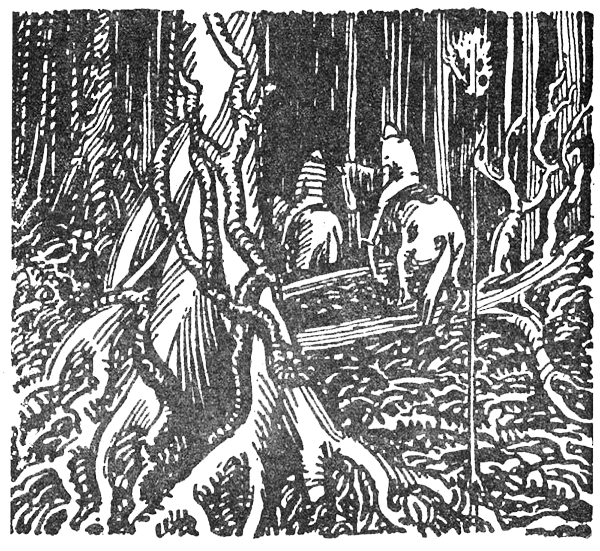

Насколько хватал глаз, в этой стене не было даже признаков прихода. Некоторое время мы двигались гуськом вдоль освещенной утренним солнцем сплошной зеленой массы, потом наш плантатор вместе с лошадью нырнул и исчез в стене. Только животное с его безошибочным чутьем может так знать дорогу. Отверстие в зеленой стене было полуприкрыто тонкой лиственной завесой, позади которой шел тоннель. Здесь могла пройти только лошадь, и нам пришлось наклониться вперед, прижимая головы к шеям лошадей. Так мы двигались до тех пор, покуда не послышался голос плантатора:

— Все в порядке…

Все кругом было почти черным; пахло сыростью, как в пещере. Маргарет громко крикнула, и откуда-то издалека ответило эхо. Когда глаза освоились с темнотой, мы изумились открывшейся перед нами картине. Мы действительно очутились в какой-то подымающейся кверху пещере, наполненной сталактитами и сталагмитами. Самым удивительным было полное исчезновение признаков джунглей. Здесь не было ни зарослей, ни кустарника, ничего зеленого на земле. Перед нами были гигантские, далеко отстоящие друг от друга стволы деревьев. Они поднимались вверх, совершенно прямые, лишенные ветвей, и только на высоте восьмидесяти и более футов раскидывали сплошной зеленый свод, через который едва мерцал дневной свет. Как в куполе огромного цирка, свисали, похожие на канаты, безлистые лозы ползучих растений. Внизу, тесно переплетаясь с мощными корнями деревьев, ползучие растения, как гигантские питоны, неудержимо ползли вверх, тесно сжимая огромные стволы и оплетая их сплошной сетью. Нет ничего удивительного в том, что у деревьев не было нижних ветвей; только освещенные солнцем кроны могли противостоять этой армии паразитов.

Мы проезжали через лабиринты воздушных корней по черной массе, столетиями гниющей от невысыхающей влаги. В прохладном воздухе ощущался сильный запах прелого листа и гниющего дерева. Кое-где виднелись упавшие на землю гигантские стволы, но даже в месте их падения не было просвета в зеленом своде.

Трудно понять, как в этой темноте вырастают новые деревья, но все же тут и там виднелись прямые, как стрела, молодые деревца; их оголенные стволы тянулись вверх, к слабо мерцающему свету, протягивая ввысь редкие прозрачно-зеленые листья. Это были единственные красочные пятна во всей огромной пещере.

Гниющая на земле листва была темно-коричневой, почти черной. Холодно-серые стволы деревьев были покрыты коричневыми пятнами лишайников. Весь лес был пронизан своеобразным зеленоватым сумраком, таким характерным Для всякого густого леса.

Если бы не наш плантатор, мы прозевали бы первый встреченный нами на острове цветок. Высоко на дереве виднелась бледная, желто-зеленая, похожая на небольшую бабочку гроздь. Это была орхидея.

Только спрятавшись от солнечных лучей, могло вырасти и расцвести это нежное растение.

Все кругом, кроме звуков, напоминало пещеру. Отовсюду слышался писк, визг, свист, скрежет пилы, удары и карканье.; Кто-то невидимый кричал, как ребенок. Не видно было столь привычных на плантациях какаду, но их хриплые выкрики доносились сверху. Нет ничего удивительного в том, что жители зарослей, или, как мы их зовем, «бушмены», живущие в полумраке, среди криков и воплей, стали анимистами.

Непрерывный звон, раздававшийся в ушах, объяснялся не птицами. Воздух был наполнен любящими полумрак анофелесами. Сопровождавшие нас полчища мух оставили нас по ту сторону зеленой стены, а сейчас наши лошади, да и мы сами были покрыты насосавшимися кровью анофелесами. Моя измученная лошадь с опущенной книзу головой с трудом перебиралась через высокие корни. Другие лошади, все в мыльной пене, были в таком же жалком виде. Я слезла с седла и решила пойти пешком.

Ноги вязли в гниющем фунте, и я выбилась из сил, пройдя всего несколько метров. Снова усевшись на лошадь, я ощутила странное сочетание жары и холода.

Внезапно начался шторм. Мы услышали его рев, донесшийся сверху, через вершины деревьев. Начавшись в отдалении, рев становился сильнее, и вдруг все потемнело, словно наступила ночь, безлунная и непроглядная. Как по мановению волшебной палочки, прекратился птичий гам. Один порыв ветра за другим проносился по зеленому своду, потом налетел ураган. Шум урагана несравним ни с чем; это сочетание стона, рева и завывания неописуемой силы. Удар молнии с треском разорвал в клочья крышу листвы и на секунду осветил свисающие лианы, раскачиваемые чьей-то могучей рукой. Мириады листьев посыпались сверху, а за ними полетели ветки.

Перепуганный жеребенок метнулся в темноту, а мой конь перестал слушать повод, остановился и задрожал мелкой дрожью. Я все боялась, что он бросится в сторону. Нам пришлось слезть с лошадей и искать места для коновязи. Для этой цели наш Пятница был бесполезен; он ни за что не соглашался приблизиться к лошадям.

Потом начался дождь. Послышался глухой шум, и сплошные потоки полились с верхних ветвей и свисавших лиан. Когда порывы ветра заставляли зеленую крышу раскрываться, ведра воды опрокидывались на наши головы. Стволы деревьев, по которым хлынули струи воды, стали похожи на вставшие дыбом потоки и светились белой зыбью. Наша тропа, вернее, все, что от нее осталось, превратилась в сплошной поток воды. Холодный ветер дул и дул, заставляя мурашки пробегать по коже.

А мне, как ни странно, было жарко… Вернее, одновременно я ощущала холод и жару. А глаза надулись, как резиновые, и когда я ими вращала, то ясно чувствовала, как они касаются моих мозгов. Все мускулы и суставы болели, а кожа была одновременно влажной и сухой. А главное, я чувствовала себя очень жалкой.

Это была она — малярия…

* * *

У плантатора начался приступ малярии, у Пятницы начался приступ малярии, у моей лошади тоже была малярия. Только лечившиеся хинином жеребенок и Маргарет избежали заболевания.

Мы стали жалкой карикатурой на экспедицию, когда, не достигнув цели, были вынуждены вернуться на побережье. Я не сомневалась, что умру от церебральной малярии (от которой погиб Нэнкервис) и не сумею увековечить в живописи меланезийцев. Я чуть не ревела, думая о Маргарет, которая вынуждена будет скоро, может быть даже послезавтра, похоронить меня на этом заброшенном острове. А затем одинокой Маргарет придется совершить длиннейший обратный путь только для того, чтобы быть встреченной единственной фразой: «Вот видите, мы вам говорили…»

Обратный путь на плантацию казался мне бесконечным, и я думала о прожитой греховной жизни, но больше всего меня занимала мысль о головной боли.

Моя малярия оказалась наиболее приятной — перемежающейся. Приступ повторялся через сорок восемь часов на протяжении недели, после чего прекращался до следующей простуды. Мы даже решили, что приступ начинается одновременно с дождем. Во время сезона дождей последние начинаются регулярно в одно и то же время суток, но каждый раз на несколько минут позднее. Мой приступ начинался в тот момент, когда солнце скрывалось за дождевыми облаками. На протяжении вечера и ночи, покуда лил дождь, моя температура достигала точки плавления металла, но с появлением солнца я обливалась потом и приступ прекращался до следующего дождя.

Я не разделяю взглядов плантаторов, считающих приступ малярии относительной помехой в работе на плантации. Не сомневаюсь, что люди могут даже в моменты головокружения и резкого недомогания управлять плантацией, но заниматься в таком состоянии живописью — никак нельзя. Поэтому я улеглась в постель, а туземные модели исчезли, твердо считая, что я умираю.

Через некоторое время я стала более оптимистически смотреть на вещи. В перерыве между двумя приступами я становилась обычным европейцем, которому в тропиках не без труда даются физические и умственные усилия. Как только приступ кончался, у меня наступал период, когда я работала с подъемом и энергией, и порой мне удавалось сделать гораздо больше, чем в обычном состоянии.

Маргарет с ее жалкими нарывами и болячками просто мне завидовала. Как бы там ни было, но после заболевания малярией я стала чувствовать себя испытанным старожилом, а Маргарет оставалась несчастным новичком.

Прошло немного времени, и мы восстановили репутацию нашей экспедиции, проникнув в глубь островов.

Назад: Глава тринадцатая

Дальше: Глава пятнадцатая