Часть I

Размышления

Размышление первое. Моя Италия

Да-да, у меня есть моя Италия. Ее образ сложился до этой поездки и сопровождал меня, напоминая о себе, окрашивая мои новые впечатления тем особым цветом, который не имеет названия и связан с памятью. Есть в английском языке такое слово – «flashback». В англо-русских словарях оно переводится как «ретроспективный кадр (кино)». Перевод по смыслу точный, но страшно неуклюжий и ограниченный. На самом деле (помимо кино) «flashback» – это то, что происходит с нами, когда внезапно в памяти возникает воспоминание о давно прошедшем – чаще всего в виде картинки. Стоит мне заговорить или подумать об Италии, как мгновенно вспыхивают эти картинки из прошлого…

Помпеи. Это уму непостижимо! Город был основан в VI веке до нашей эры. Он рос, развивался, расширялся до 24 августа 79 года – того дня, когда его накрыло и похоронило извержение вулкана Везувий. Это было тысяча девятьсот тридцать три года тому назад. Несчастье для жителей Помпей обернулось счастьем для нас: город сохранился точно таким, каким его настигло извержение, в чем мы можем убедиться благодаря раскопкам.

То, что я там увидел, поразило меня и стоит перед моим мысленным взором, будто я был там вчера. Тогда, почти две тысячи лет тому назад, люди жили так, как мы живем сегодня, за исключением одного – не было электричества. А все остальное имелось: ходишь по мощеным улицам – слева и справа стоят отчасти сохранившиеся двух– и трехэтажные дома, видишь гостиные, столовые, спальни, атриумы, попадаются по пути бывшие магазинчики, закусочные; туристы валом валят смотреть на почти полностью сохранившийся публичный дом, стены которого украшены росписью соответствующей тематики. Высятся просторные общественные здания, стройные колоннады бывших площадей, трубы канализации…

Вид на Помпеи. Фридрих Федерер. Литография. 1850 г.

Бродишь среди этих руин и задаешься вопросом: а куда это потом подевалось? Почему на смену этому пришли варвары, темное Средневековье с его нечистотами, вонью, религиозной слепотой, время, когда люди мылись два раза в жизни – при рождении и при погребении, когда от дам и господ не просто разило – в складках их одежды водились вши, блохи и прочие «прелести». Почему так случилось? Как объяснить, что политеистическая культура древних греков и римлян была светлее, веселее, здоровее и цивилизованнее, чем сменившая ее монотеистическая культура христианства? Почему утро зарождения европеизма в подлинном смысле этого понятия оказалось настолько ярче – во всех отношениях – его раннего дня? Почему?

Рим. Форум. Август. Жара африканская. Может быть, этим объясняется отсутствие людей. Одни – местные – в отпуске, другие – туристы – испугались жары. Так или иначе, но Форум почти пуст. Царит тишина: древний Форум расположен ниже уровня современного города, городской же шум не опускается, а поднимается. Слышно только цикад. Они исполняют свою металлическую мелодию хором, не останавливаясь ни на минуту, пока в один августовский день все разом не замолчат, подчиняясь неизвестному нам взмаху дирижерской палочки великого маэстро – Природы.

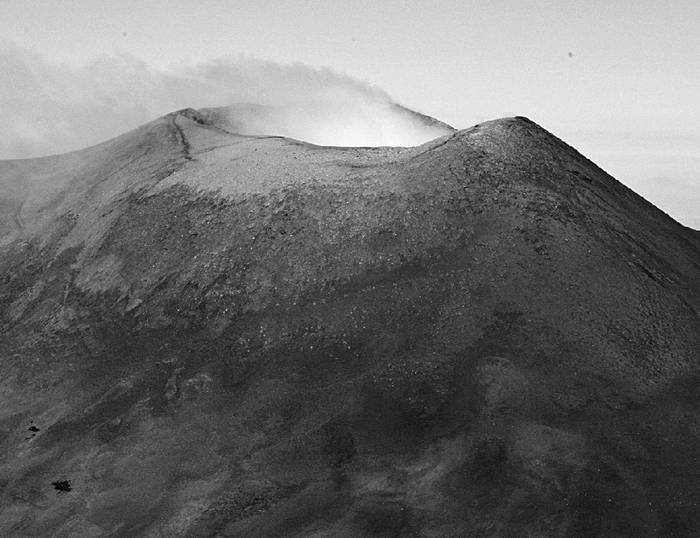

Вот на этом вертолете мы полетели на свидание с Везувием

Везувий тихо дышит… пока

Танцовщица. Фреска из виллы Мистерий. Помпеи. I в. до н. э.

Дедал и Пасифая. Фреска из виллы Веттиев. Помпеи. I в. до н.э.

Фреска из виллы Мистерий. Помпеи. I в. до н.э.

Легендарная волчица, вскормившая легендарных же Ромула и Рема

Я здесь впервые. Еще в детстве я страшно увлекался историей Древнего Рима. Рем и Ромул, Сулла, Цезарь, Август, Антоний, Тиберий, Клавдий, Траян и целый сонм других – для меня живые люди, я вижу их и слышу во всем их величии и блеске. И вот я здесь, я хожу по той земле, по которой ступали они, и от этого у меня перехватывает дыхание. Даже ограбленные и опустошенные триумфальные арки стоят непоколебимо и гордо, говоря всем и каждому: «Смотрите, склоните головы, дивитесь».

И вдруг, словно молния, меня поражает мысль: «Вот откуда я! Здесь мои корни! Здесь! Я – европеец! И бесконечно благодарен судьбе за это».

Рим. Бомж. Он не сидит, а возлежит. Как мадам Рекамье. И как мне показалось, то ли горделиво, то ли презрительно смотрит на проходящих: мол, идите, идите, еще не таких видел на своем веку. И то правда. Этому бомжу порядка двух тысяч лет. Этот памятник бездомному показала мне Галя Букалова, нежно мною любимая жена моего друга Алексея Букалова, заведующего вот уже двадцать с гаком лет бюро ИТАР – ТАСС в Риме. Этот бомж почему-то произвел на меня неизгладимое впечатление. Если вам захочется познакомиться с ним, пройдите на Via Babuino, и там, рядом с храмом, вы увидите его, полулежащего, просящего милостыню. Только нет в его облике ничего просящего. Скорее, есть что-то надменно-превосходное.

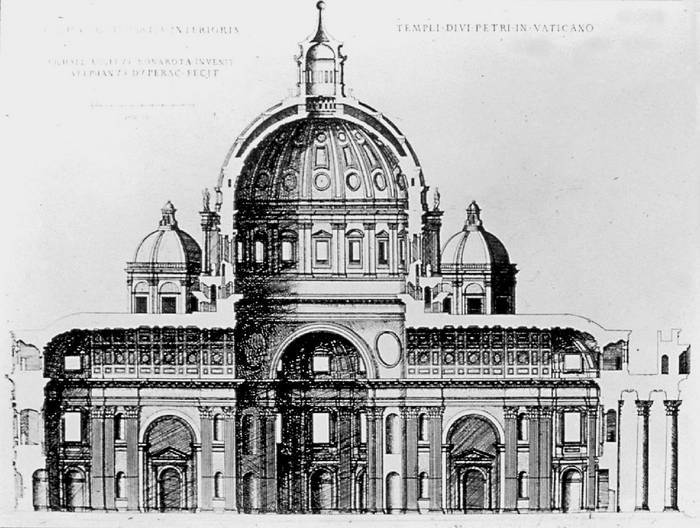

Рим. Ватикан. Собор Святого Петра. Вот уж не мое. Громадный, совершенно некрасивый, внушающий тебе, что ты никто и звать тебя никак. Я-то зашел в собор лишь с одной целью – посмотреть на «Пьету» Микеланджело. Посмотрел. Что и говорить, поразительная вещь. Она должна вызвать сочувствие, сострадание, желание исповедаться… Но у меня не вызвала, уж слишком сильно отвлекает сам собор, который во всем противоречит апостолу Петру. Я, как известно многим, атеист, так что дела церковные меня не занимают. Но здесь – другое. Ведь Петр был простым человеком, он же предал своего учителя и потом горько каялся. Он стал первым епископом Рима, что и соответствует папскому титулу, но оставался скромным, строгим (прежде всего к себе). Что собор его имени имеет общего с ним? Да ничего. Этот собор – нечто иное, как воплощение стремления Церкви – в данном случае католической – доказать человеку, что он ничтожество.

Рим. Моисей. Совсем недалеко от Нового Арбата есть памятник моему любимому Гоголю. Нет, это не тот, официальный и бездарный, что стоит у начала Гоголевского бульвара. Николай Васильевич спрятался от прохожих в тихом московском дворике. Сообщаю вам точный адрес, хотя мне кажется, что Гоголь, человек крайне закрытый, был бы против: Никитский бульвар, дом 7. Он сидит в глубокой задумчивости и печали. У его ног ведут хоровод герои его гениальных произведений, но ему не до них. Ему вообще не до кого. Но достаточно подойти к нему, как ты сразу заметишь, что Гоголь за тобой следит. Начинаешь обходить его по кругу, а он будто поворачивается за тобой, смотрит и смотрит на тебя…

Форум. Вид из Фарнезских садов. Камиль Коро. 1826 г.

Здесь ходили Цезарь и Тиберий… Здесь мои корни

Древнеримский бомж возлежит как мадам Рекамье. Юный же римлянин явно им впечатлен

При чем тут Рим, спросите вы? Нет, дело не в том, что Николай Васильевич долго жил в Риме, обожал его. Просто именно в Риме я набрел на такой же памятник. Такой же – в том смысле, что его герой тоже следит за тобой, поворачивает, как кажется, голову вслед тебе.

Это памятник Моисею работы все того же Микеланджело. Меня он ошеломил. Признаться, я никогда особенно не думал о том, как выглядел Моисей, но если бы спросили меня, я, скорее всего, сказал бы, что он был невысокого роста, худощав, аскетичен. А тут…

План собора Святого Петра

Собор Святого Петра. Вивиано Кодацци. 1630 г.

Виттория Колонна и Микеланджело у «Моисея». XIX в.

Перед вами сидит гладиатор, атлет, от которого веет силой и чувственностью. Он огромен, его мускулатуре мог бы позавидовать любой культурист. Горделивая голова, мощный взгляд… В правой руке он держит Заповеди, полученные от Творца, но держит их почему-то кверху ногами. От него исходит громадная сила, я это почувствовал и даже чуть оробел. У Моисея на голове рожки, что, конечно же, вызывает недоумение. Объяснение до смешного простое: в Ветхом Завете сказано, что иудеям, которых он вел по пустыне, было трудно смотреть ему в лицо, потому что… и тут при переводе с иврита на Вульгату (латинский перевод Библии, сделанный святым Иеронимом в IV веке и утвержденный Тридентским собором) произошла досадная ошибка: одно и то же слово на иврите может означать «рога» и «свет». Но переводчику было не до размышлений, и у него получилось, будто Моисей имел рога. На самом же деле речь идет о том, что от его лица исходил яркий, слепящий свет, отчего иудеи и не могли глядеть на него.

Капри. Вилла Сан-Микеле. Мы жили в Нью-Йорке. Мне было лет тринадцать, когда мама дала мне книжку и сказала (она всегда говорила со мной только по-французски): «Vova, ça va te plaire». На обложке было написано по-английски: «Axel Munthe. The Story of San Michele».

Я начал читать и так и не встал с кресла, пока не закончил эту удивительную книгу шведского доктора, мечтавшего о солнце и о свете, доктора, спасавшего жизни в пораженном холерой Неаполе, доктора, которому приснилось, что он будет жить в светлой вилле высоко-высоко над морем, там, где жил некогда грозный Тиберий, и что он собственными руками построит себе эту виллу… И он ее построил. Закрывая книжку, я точно знал, что когда-нибудь тоже там окажусь и увижу эту виллу, что вокруг меня будут бродить тени тех людей, которых описал Мунте, и тень его любимой собаки, да и десятков других животных, прирученных великим гуманистом… И это случилось.

Нынче Капри – магнит для туристов. Забито все и вся. Но к счастью, не все знают о вилле Сан-Микеле, а даже услышав о ней, не особенно интересуются каким-то Акселем Мунте (это же не магазин «Эрмес», «Бриони» и прочее, и прочее – о подобных местах один мой знакомый однажды сказал: «Моя жена продвигается там со скоростью пять тысяч евро в час»), так что туристов в этом райском уголке немного.

Там тихо, там покой, там поют десятки видов птиц. Их предков Мунте спас когда-то от охотничьих сетей и ружей, купив склон горы, на который птицы эти прилетали и прилетают по сей день весной. Там древний египетский сфинкс смотрит вдаль, и ты, стоя рядом с ним, чувствуешь дыхание пирамид. Там солнце, отнявшее в конце концов у Мунте зрение, льет свой прекрасный и беспощадный свет на это творение рук человека, мечтавшего и мечту свою воплотившего.

Это одно из моих самых любимых мест на свете.

Сицилия. Ното. Cюда после полета над Ионическим морем прилетел Дедал. Сюда, завершив свой седьмой подвиг (укротив критского быка), завернул Геракл. Правда, тогда этот город носил иное название, да и его давно уже нет – в 1693 году он был полностью разрушен могучим землетрясением. Ното возник в XVIII веке, почти разом, напоминая в этом смысле Санкт-Петербург, но только в этом смысле. Весь город выстроен в одном стиле, название которому «сицилийское барокко», и это что-то совершенно невероятное. Ното называют «Каменным садом», но никакие названия, никакие эпитеты не могут передать его своеобразную, неповторимую красоту. Я помню, как после нескольких часов хождения по Ното у меня жутко заболела шея – от того, что я все время передвигался задрав голову, рассматривая балконы, башни и башенки, звонницы церквей, каменную лепнину, похожую на застывшие взбитые сливки.

Дух захватывает.

Флоренция. Звонница. Купол. Баптистерий. Вряд ли я могу добавить что-то к тому, что уже написано другими о Флоренции. Но искус велик, так что попробую.

На Соборную площадь надо приходить или рано утром, когда только-только встает солнце, или поздно вечером, даже ночью. И в том, и в другом случае не будет никого. Вы окажетесь один на один с величайшими творениями человеческого гения. Только предупреждаю – подготовьтесь: впервые увидев то, что предстоит увидеть вам, Стендаль потерял – в буквальном смысле! – дар речи. Он молчал три дня, то и дело у него кружилась голова. Теперь это называется «болезнью Стендаля», потому что ей подвергаются многие. Она может и вас захватить, так что, повторяю, будьте осторожны.

Я вышел на Соборную площадь и остолбенел. Передо мной в небо устремилась звонница Джотто. Громадная и легкая, мощная и изящная, сотканная (именно так, а не сложенная или построенная) из зеленого, белого, розового и черного мрамора, она поразила меня в самое сердце. Она уходила вверх, но в то же время не уходила, что-то такое происходило с моим зрением или восприятием, это был странный фокус, обман зрения, но обман неслыханной красоты. Потом только я понял: никакой не обман, просто Джотто, гениальнейший Джотто придумал то, что ни до, ни после него ни один архитектор не смог придумать: чем выше окно звонницы находится, тем большего оно размера. Вспомните: когда вы смотрите на высокое строение, вам кажется, что окна наверху меньше. Это именно кажется – всем нам понятно, что на самом деле они одинаковые, их «уменьшение» – оптический обман. И глаз, привыкший к тому, что высокое окно «меньше» того, что расположено ниже, никак не может «смириться» с тем, что видит, – в этом и заключается гениальность приема Джотто. Я стоял с открытым от удивления ртом, напряженно смотрел вверх, пока и в самом деле не закружилась голова… Я часто задумываюсь над тем, что Джотто умер, так и не увидев завершения строительства спроектированной им звонницы, но умер он – и в этом я уверен – совершенно спокойно, осознавая, что сотворил чудо, и чудо это, как памятник великому художнику, будет стоять вечно.

Домский собор, рядом с которым высится звонница, прекрасен. Но уникален он своим куполом, о котором я не стану здесь писать, поскольку именно на купол Домского собора послал нас один из наших героев, Франко Дзеффирелли. Скажу лишь одно: никто, ни один архитектор по сей день не понимает, каким образом Брунеллески сумел воздвигнуть этот купол, который согласно законам физики не может и не должен держаться. Но поди ж ты, держится, да еще как.

Палаццо Веккьо

Самый старожил на Piazza del Duomo – это Battistera di San Giovanni, или баптистерий Святого Иоанна. Он строился с 1059 по 1129 год. Вплоть до относительно недавнего времени в нем крестили всех жителей Флоренции. Крестили там и маленького Данте, и весь род Медичи. Когда будете подходить к этому поразительному восьмиграннику с его тремя бронзовыми вратами, сделайте так, как сделал я: начните с южных ворот и… не торопитесь. Это творение Андреа Пизано стоит вашего внимания, ведь здесь представлены двадцать восемь панелей с барельефами, изображающими жизнь Ионна Крестителя. Вас поразят мельчайшие детали, вы подумаете: это предел того, чего может достичь человеческий гений. Но перейдите к северным воротам – там тоже двадцать восемь панелей, они изображают сцены из Нового Завета и принадлежат руке еще более мощного скульптора, Лоренцо Гиберти. Только после этого подойдите к восточным воротам работы все того же Гиберти. Там всего десять панелей с изображениями библейских историй, но ничего подобного я не видел ни до, ни после. И дело не в позолоченной бронзе, а в неслыханной красоте всех фигур, каждой детали. От этого вполне можно потерять дар речи.

Барельефы баптистерия работы Лоренцо Гиберти. XV в.

Глядя на все эти творения, я вспомнил слова маркиза Алексиса де Токвиля. Маркиз никак не мог понять, чем демократическая система правления превосходит родной ему феодальный строй, и в поисках ответа он отправился в Соединенные Штаты Америки – изучать первую демократию новой истории. Это было в 1831 году. Пробыл он там несколько месяцев и в результате написал книгу, которая, на мой взгляд, остается лучшим исследованием США. Называется она «О демократии в Америке». В ней де Токвиль приходит к выводу, что демократическая система и в самом деле сильнее, а сила ее заключается в том, что она берет привилегии, которые прежде были только у аристократии, и раздает их всем. Но раздает понемногу. Де Токвиль, оглядываясь на навсегда ушедшее прошлое, говорит, что у его предков не было необходимости работать, они могли заниматься самосовершенствованием – учить языки, учиться музыке, живописи, читать философию, заниматься спортом; эти люди обладали большим количеством времени и делали то, что хотели делать. Потому, заключает маркиз, они и создали то, что никогда не создадут в демократическом обществе, не предоставляющем своим членам ни времени, ни средств для этого. Думаю, он прав: невероятная тщательность работы, ее глубина, отражающая особое состояние души… Наверное, ощущение невозможности повтора чего-либо подобного сегодня отчасти и является причиной столь сильного эмоционального воздействия.

Флоренция. Каменные рабы Микеланджело. Их четверо. Они как бы вырываются из мраморных глыб или рождаются – не знаю, какое слово точнее. Это неоконченные работы Микеланджело. Для меня – абсолютная вершина его творчества, произведения такой силы, такого напряжения, что я, когда смотрел на них, задыхался. На самом деле этих рабов должно было быть шесть, и им предстояло украсить надгробие Папы Юлия II. Но к моменту, когда Микеланджело завершил работу над двумя статуями, Папа от проекта отказался. В результате множества хитросплетений эти два раба оказались в Лувре, в Париже. А еще четыре остались во Флоренции и вот уже более пятисот лет все пытаются вырваться из своего мраморного плена.

Лукка. Много лет тому назад, чуть ли не в другой жизни, я был в командировке в Вильнюсе, столице Литовской ССР. Я тогда работал в журнале «Soviet Life», который издавался советским правительством в обмен на журнал «Америка». Оба эти издания были сугубо пропагандистскими и имели своей целью убедить читателей в превосходстве одной страны, одной системы над другой. Должен сказать, что советский журнал ни в чем не уступал американскому – ни по качеству статей, ни по фотографиям, ни по уровню печати (а печатался он в Финляндии). Так вот, я отправился в Вильнюс писать очерк о Лаздинае, пригороде столицы, отличавшемся совершенно новым подходом к градостроительству: большие многоэтажные дома встраивались в природу, не нарушая ничего; деревья, ландшафт не только не страдали, но даже выигрывали, и жители этого района оказывались в каком-то волшебном городе-саде (по Маяковскому). Витаутас Чеканаускас был одним из архитекторов Лаздиная (за что получил Ленинскую премию), он водил меня по этому новому жилому массиву, пропагандистская ценность которого была очевидна. Но Чеканаускас занимался и реставрацией старого города в Вильнюсе, и признаться, старый город с его узенькими улочками и домами XV века меня привлекал куда больше нового. В какой-то момент я задал Чеканаускасу явно провокационный вопрос:

– Вы мне рассказали о том, что реставрация старого города – дело не только сложное, но и дорогое: невозможно использовать новую технику, потому что машины не могут заехать в эти узкие улицы, и приходится применять только ручной труд. В качестве примера вы привели такой факт: старинные кирпичи, которые необходимо сохранить, надо сначала вынуть из старой кладки, и такая работа стоит три рубля за каждый… – (Тогда заработная плата в сто пятьдесят рублей в месяц считалась вполне приличной.) – А не проще ли было бы снести все эти старые дома и построить на их месте новые?

Чеканаускас посмотрел на меня с явным недоумением (чтобы не сказать – презрением) и сказал:

– Вы случайно не видели фильм Кубрика «Заводной апельсин»?

– Да, видел, – ответил я.

– Так вот, вы могли увидеть, что происходит с человеком, который растет в совершенно безликих, одинаковых, уродливых домах. А родившийся и выросший в красоте – это другой человек. Разрушать такую красоту – преступление.

Конечно же, он был прав. И я вспомнил его слова, когда впервые попал в Лукку – город-сказку, в котором сохранилось все: и старинные крепостные стены, и мощеные улицы, и здания. Все так, как было сотни лет тому назад, за исключением того, что в этих старинных домах есть теперь и электричество, и канализация, и водопровод. Красота сохранена, каждый дом со своим индивидуальным фасадом и характером, но и жить в нем человеку удобно.

Это совершеннейшая красота. И для меня очевидно, что человек, который родился среди этой красоты, человек, который вырос, окруженный ею, отличается от других тем, что в нем возникает совершенно особое чувство, понимание красоты; а если это происходит не с одним человеком, а с целым народом, если это длится веками, то народ уже на генетическом уровне обладает этим совершенно особым чувством прекрасного.

Вы никогда не задумывались, почему лучшие в мире дизайнеры – итальянцы? Не имеет значения, идет ли речь об автомобилях, об одежде, о мебели… Поезжайте в Лукку. Там вы найдете ответ на этот вопрос.

Вот так получается, что моя Италия – это серия flashbacks, картинок и ощущений давно увиденного и пережитого, которые, словно кусочки пазла, складываются в картину. Именно они возникают перед мысленным взором, когда я слышу слово «Италия».

Размышление второе. Мои итальянцы

Раз есть «моя Италия», логично предположить, что имеются и «мои итальянцы». И они, конечно, существуют, причем в разных смыслах. Прежде всего у меня есть итальянские друзья и приятели, однако знакомство с ними не позволяет мне составить некое обобщенное представление и сказать: итальянцы – это…

Нет ни одного народа, удостоившегося такого количества эпитетов, как итальянцы. Вот лишь некоторые из них: они шумные, нервные, пройдошистые, ленивые, безалаберные, веселые, жизнерадостные, страстные, вороватые, необязательные, непунктуальные, модные, трусоватые, сластолюбивые. Итальянки хороши собою, они модницы, гламурные, крикливые, темпераментные. Всё это отчасти предрассудки, отчасти и правда, но на самом деле не добавляет ничего к подлинному пониманию того, кто такие итальянцы и почему они именно такие.

Вообще, нет ничего более трудного да и бесполезного, чем попытки определить черты как внешние, так и внутренние, характерные для той или иной нации. Можно ли, например, сказать, что одна из черт русского человека – гостеприимство? Можно. А можно ли сказать, что гостеприимство – одна из черт грузина? Конечно. А значит ли это, что русские и грузины похожи?..

Нам, европейцам, иногда кажется, что китайцы, японцы, корейцы и вьетнамцы очень походят друг на друга, потому что у них раскосые глаза и кожа желтого цвета. Но мы же понимаем, что это не так, что китайцы отличаются от японцев не меньше, чем, скажем, итальянцы от немцев.

На мой взгляд, самыми точными и яркими выражениями национальных особенностей являются язык и народные песни. Для человека, имеющего хоть какой-то опыт путешествий (при условии, что слон не наступил ему на ухо), не составит труда отличить французскую народную музыку от итальянской, итальянскую от испанской, испанскую от немецкой и так далее. Даже если вы не знаете ни одного слова на этом языке, ваше ухо отличит звучание шведского от голландского, португальского, греческого…

Однако это не приближает нас к пониманию того, каким является национальный характер того или иного народа. В данном случае – итальянского.

Об итальянцах написана гора книг, так что я вряд ли смогу добавить что-либо новое. Тем не менее тщеславное желание поделиться собственным открытием оказывается (по крайней мере, для меня) сильнее здравого смысла. Так что потерпите.

Итак, мое открытие таково: итальянцев в общепринятом смысле… нет. «Ну и загнул Познер, – подумаете вы, – а кто же эти шестьдесят с лишним миллионов человек, которые населяют Апеннинский полуостров, если они не итальянцы?!» И я вам отвечу: вы спросите их, как спрашивал я, и в ответ на вопрос «Вы итальянец?» услышите вот что:

– Я флорентиец.

– Я римлянин.

– Я сицилиец.

– Я неаполитанец.

– Я венецианец.

– Я генуэзец…

Пожалуй, лучшей иллюстрацией сказанного может послужить князь Джироламо Строцци, интервью с которым вы найдете во второй части этой книги. Я спросил у него, кто же он в первую очередь – итальянец, тосканец или флорентиец, и он, хитро улыбнувшись, заявил, что это очень трудный вопрос, но тут же и ответил:

– Во-первых, флорентиец, затем тосканец, а потом итальянец.

Бывают, конечно, исключения. Помню, когда я презентовал наш фильм об Италии, среди гостей был посол Итальянской Республики в РФ господин Антонио Дзанарди Ланди. Услышав мои слова о том, что в Италии нет итальянцев, а есть флорентийцы, римляне и так далее, он счел необходимым завершить свое краткое выступление словами:

– Я итальянец!

Впрочем, что еще должен был сказать посол?

Вопросы есть? Если нет, то напрасно, потому что надо бы спросить: а почему так? Очевидное объяснение заключается в молодости итальянского государства: в 2011 году оно отпраздновало свое стопятидесятилетие. А что было до этого? В том-то и дело, что до этого веками существовали Венецианская республика, Неаполитанское королевство, Генуэзская республика, жили самостоятельной жизнью Рим, Флоренция, Милан, да еще и соперничали друг с другом, воевали.

Но это лишь самое простое объяснение. Есть второе, куда более сложное, которое указывает на уникальный путь развития этой страны, и сводится оно… Нет, прежде я должен чуть отвлечься.

Начиная с самых древних времен и на протяжении столетий все страны так или иначе становились объектами завоевателей. Не буду приводить примеры, поскольку они общеизвестны. Некоторые находились под пятой одного завоевателя в течение длительного времени, что не могло не отразиться на формировании национального характера. К таким странам можно отнести, например, Россию (татаро-монгольское иго), Испанию (мавританское владычество), Болгарию и Грецию (Оттоманская империя). Другие подвергались вторжениям со стороны разных сил, но довольно быстро сумели от них освободиться, образовав свое национальное государство и избежав существенного влияния на них завоевателей, – таковы, например, Франция, Англия, Швеция.

Но из всех европейских стран лишь Италия не только привлекала самых разношерстных завоевателей, но и была накрыта ими, словно лоскутным одеялом, вплоть до совсем недавних времен (в историческом смысле). Этруски – в Тоскане и Умбрии; греки – на юге страны; римляне, завоевавшие весь «сапог» и властвовавшие там пять веков… Но вот под ударами варваров развалилась, казалось бы, вечная Римская империя, и пошло-поехало: на север хлынули германские племена, на юг – средиземноморские; последних вытеснила Византия, которая удерживала юг страны около пятисот лет; в IX веке Сицилию захватили сарацины, а в XI веке их оттуда выгнали норманны, вслед за которыми, веком позже, пришли арагонезцы. Однако отступили, наконец, Темные века, началось Возрождение, варвары давно «цивилизовались» и превратились… в кого? При том, что завоевателей не стало меньше: испанцы – на юге, французы – на севере, а еще австрийцы. И так вплоть до освобождения страны Гарибальди и ее объединения.

Всем этим я хочу подчеркнуть одну важную мысль: национальный итальянский характер выковывался под самыми разнообразными ударами.

Как мне кажется, три фактора оказали решающее влияние на формирование итальянцев.

Первый: то, что они так долго жили порознь. Потому не будет преувеличением сказать, что нет никакой Италии, а есть территория, имеющая форму сапога, и на ней расположились двадцать две страны. Каждая – со своим языком (диалектом), который другим непонятен, каждая не сильно жалует остальных, и жители каждой убеждены, что они превосходят жителей всех других.

Второй: многовековое существование в таких условиях, когда местная власть на самом деле властью-то и не была, а подчинялась тому или другому иностранному завоевателю, привело к значительному нигилизму, к непризнанию власти как реальной составляющей жизни и в связи с этим к исключительной значимости «семьи» (ставлю кавычки, чтобы отличить сугубо родственное значение слова от его расширенного понятия).

Третий: то, за счет чего выжила эта древняя цивилизация (нация), в отличие от множества других, исчезнувших с лица земли. Вдумайтесь в смысл римской пословицы: «Franza o Spagna, purche se magna», что приблизительно переводится так: «Хоть француз, хоть испанец, дали бы только жрать». Итальянцы сохранились как народ только потому, что не стали воевать с куда более сильными противниками (это грозило бы им уничтожением) и приспособились жить в условиях своего рода нескончаемой оккупации. Они выработали те внешние черты, которые в этом случае необходимы (и за которые, замечу, их все любят): приветливость, обходительность, дружелюбие, улыбчивость, услужливость. Именно внешние. А что там внутри?

Попробуем разобраться.

Ничто так не объединяет итальянцев, как футбол. Но только если речь идет о squadra azzurra – о сборной Италии. Во всех прочих ситуациях футбол служит самой яркой, самой убедительной иллюстрацией разделенности Италии: так, как «болеют» за свою местную команду «tifosi», не болеют нигде. Флаги, символика и прочие атрибуты болельщиков разных команд восходят к Средним векам и к Возрождению. Но если ты так страстно предан своей «малой» родине, то не идет ли это в ущерб родине «большой»? В смысле не международных отношений, а твоего каждодневного существования. Не отходит ли Родина с заглавной буквы в твоих помыслах и заботах на второй план, уступая родине со строчной буквы? И не является ли это одной из существенных черт итальянцев?

Что до значимости «семьи» в Италии, то послушайте, что пишет по этому поводу Луиджи Бардзини, выдающийся итальянский журналист: «Итальянская семья – это крепость во враждебной стране: внутри ее стен и среди ее жителей отдельный человек найдет утешение, помощь, совет, пропитание, деньги, оружие, союзников и соучастников для поддержки его целей. Имеющий семью итальянец никогда не бывает одиноким. В ней он находит убежище, где может залечить полученные после поражения раны, либо арсенал и штаб для своих побед. Ученые всегда признавали итальянскую семью единственным в стране фундаментальным институтом, спонтанным изобретением национального гения, сумевшим за прошедшие века приспособиться к переменам и являющимся подлинной опорой того общественного порядка, который в данный момент главенствует».

И другое, на мой взгляд, важное соображение Бардзини: «Следует понять и запомнить один основополагающий момент, который большинство иностранцев не замечают. Чаще всего итальянцы следуют двойному стандарту. Есть свод правил поведения для семейного круга и в отношении родственников, почетных родственников, интимных друзей и близких коллег, и есть совсем другой свод правил – для жизни вне семьи. В первом случае итальянцы демонстрируют все те качества, которые им обычно не приписывают поверхностные наблюдатели: они становятся относительно ответственными, честными, правдивыми, справедливыми, послушными, щедрыми, дисциплинированными, смелыми и способными на самопожертвование. Они практикуют те добродетели, которые другие люди нередко посвящают благополучию своей страны в целом; семейная лояльность и есть их подлинный патриотизм. Во внешнем мире, среди царящего там хаоса и общественного беспорядка, они часто ощущают необходимость применения хитростей подпольных борцов, действующих на оккупированной территории. Любая официальная и легальная власть считается ими враждебной до того момента, пока не будет доказано, что она дружественна или безвредна: если ее нельзя игнорировать, тогда следует ее нейтрализовать либо, в случае необходимости, обмануть».

Читая эти строки, я не мог не думать о России: что греха таить, в России традиционное отношение к власти очень схоже с тем, что описывает синьор Бардзини. Отличие же – и, на мой взгляд, очень важное – заключается в том, что в России совершенно иначе относятся к семье.

Но вернемся к вопросу об итальянском характере… Если рассуждения Бардзини точны, а я в этом не сомневаюсь, то можно сказать, что в каждом итальянце живут два итальянца. Один – «для своих», то есть для «семьи», другой – для всех остальных, и надо понимать, что, приезжая в Италию, мы с вами встречаемся исключительно со вторым. И мы, иностранцы, ничего в этом не понимая, ничего об этом не зная, принимаем «внешнего» итальянца за настоящего. Когда же то, что мы считали дружелюбием и готовностью ради нас встать на уши, оказывается пустыми обещаниями, мы обижаемся и начинаем повторять известные предрассудки о том, каковы итальянцы. И остаемся в дураках и в своем неведении.

Наконец, если из поколения в поколение людям, чтобы выжить, приходится приспосабливаться к тем, кто их завоевал: улыбаться им, льстить им, делать вид, что почитают их и счастливы служить им, – разве это не влияет на формирование национального характера? Разве это не способствует появлению причудливого замеса, состоящего из лицемерия и презрения, лицедейства и внутреннего чувства превосходства?

Возвращаюсь к пассажу, вызвавшему, наверное, ваше недоумение, а именно к словам о том, что никаких итальянцев нет в общепринятом смысле слова. Нет итальянца, которого мы все придумали себе, нет этого простодушного, веселого, услужливого, вечно улыбающегося парня. А есть сложнейшая смесь, быть может, самая сложная среди всех европейцев.

Теперь – о тех итальянцах, которых я называю моими. «Мои» они по той же причине, по которой «моими» являются те места, о которых я уже написал: они не только стали частью моей жизни, они мою жизнь изменили, потому что благодаря им я по-другому стал смотреть на мир. Их список – и некоторые мои соображения о них – привожу ниже в алфавитном порядке, с указанием дат рождения и смерти. Цель этого одна: показать, что совершенно не имеет значения, является ли человек твоим современником или же лет на семьсот тебя старше. Важно лишь то, что он думал, творил, оставил после себя. Я не стану рассказывать вам биографии этих людей, все они доступны в Интернете, речь пойдет лишь о том, каким образом и почему они стали «моими».

Святой Фома Аквинский (1225–1274). Тех из вас, кому известно, что я атеист, мой выбор конечно же удивит. И напрасно. Атеизм вовсе не предполагает слепоту и глухоту ко всему, что касается веры, вовсе не исходит из того, чтобы a priori отвергать размышления человека верующего.

Позвольте вас спросить: доводилось ли вам читать хотя бы одну работу Фомы Аквинского? Если нет, то настоятельно советую заполнить этот пробел. Это был и великий мыслитель, и великий поэт. Когда-то, много лет назад, я набрел на следующую цитату из его «Summa Theologica», написанной приблизительно в 1265 году: «Если бы все зло было предотвращено, свет лишился бы многого добра. Лев перестал бы жить, если бы не было убивания животных; и не было бы терпения мучеников, если бы не было тирании преследования».

Меня совершенно поразила эта мысль: без зла нет добра. Не просто нет в физическом смысле, но нет вообще, нет об этом представления; а коль скоро так, кто же мы? Ведь с тех пор, как существует человек, представление о добре и зле – чуть ли не суть нашего бытия. Вся религия (не только христианская), вся философия, все сказки основаны на этом представлении. Наше вековое стремление к самоусовершенствованию – это разве не борьба между добром и злом?

А если нет добра, значит, нет и зла? То есть нет этого явления в нашей этике, в нашей морали? А что тогда есть?

Эти слова в какой-то степени перевернули мои представления о мире, о человеке. И подтолкнули меня в сторону поиска сведений о том, кем был этот, дотоле мне неизвестный, итальянец.

Святой Петр и Фома Аквинский

Вот еще цитата из Фомы Аквинского (датируемая 6 декабря 1273 года; ему оставался год с небольшим до смерти): «Все, что я написал, похоже на соломинку по сравнению с тем, что я видел и что открылось мне». А написал он очень много. Собственно, его труды легли в основу католицизма и по сей день не превзойдены. Не могу сказать, что я согласен со всеми его посылами и утверждениями. Но я восхищаюсь его убежденностью (что особенно ценно в наши дни – убежденность, но никак не фанатизм) и изяществом изложения мыслей. Если вы ничего не прочитаете из его писаний, ознакомьтесь хотя бы с его пятью доказательствами существования Бога. Не для того, чтобы разрешить собственные сомнения, а чтобы насладиться красотой мысли.

Умер Фома Аквинский престранным образом: он ехал на осле в Лион на Собор с задачей примирения католицизма и православия. По дороге ему на голову упала тяжелая ветка. Удар оказался смертельным: он скончался в монастыре, куда его доставили и где безуспешно пытались вернуть к жизни.

Рака с останками святого Фомы Аквинского покоится в соборе Якобитов в Тулузе. Помню, я долго стоял перед ней и вел молчаливый разговор с этим человеком, который семь с лишним веков тому назад размышлял о том же, о чем размышляем мы сегодня.

Микеланджело Антониони (1912–2007). Есть, как мне кажется, фильмы, которые меняют нас навсегда. Невозможно объяснить, как именно. Но меняют. Что-то там внутри происходит – входишь в кинотеатр одним человеком, выходишь чуть другим.

Так подействовали на меня два фильма Антониони – «Blowup» (в русском переводе – «Фотоувеличение») и «The Passenger» (в русском переводе – «Профессия журналист»).

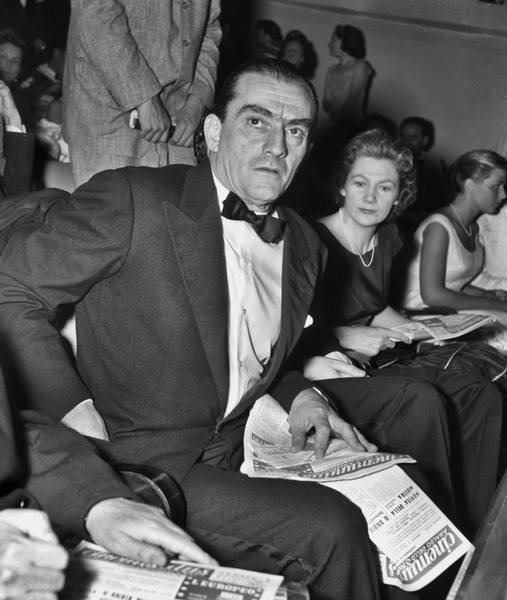

Микеланджело Антониони

Могу совершенно определенно сказать, что никогда, ни до, ни после, я не видел более сильного художественного доказательства бессмысленности существования. Люди полагают, что они общаются, понимают друг друга, говорят на одном языке, но все это – заблуждение. Казалось бы, страшно. Да, конечно, страшно, но в то же время очаровывает поразительное мастерство. Не только очаровывает, но поражает и восхищает. И непонятно, почему остается надежда на то, что вопреки всему люди прорвутся друг к другу. Да, в течение всей жизни мы пытаемся преодолеть то, что нас разделяет. Антониони, с одной стороны, убеждает нас, что это невозможно. А его высочайшее мастерство, безупречная художественность, с другой стороны, демонстрируют нам, что это не так, потому что искусство и есть главный прорыв человека к человеку.

Меня можно упрекнуть в том, что я ничего не говорю о великой трилогии Антониони: «L’Avventura» («Приключение»), «La Notte» («Ночь»), «L’Eclisse» («Затмение»), но ведь я не кинокритик и не занимаюсь выставлением фильмов в ранжир. Я пишу о тех картинах, которые изменили мои представления о жизни, о людях, а трилогия Антониони, несмотря на всю ее гениальность, к ним не относится.

Впрочем, в определенном смысле относится: именно в ней я впервые увидел Монику Витти, актрису, которая потеснила в моем сознании всех остальных и остается для меня одной-единственной и недосягаемой…

Антониони прожил долгую жизнь – он умер в девяносто четыре года. И умер (сообщаю об этом не без удовольствия) атеистом.

Джованни Боккаччо (1313–1375). Представьте себе, что вы прочитали следующее предложение: «Для каждого захоронения они выкапывали огромные рвы, куда прибывавшие сотнями трупы складывали слоями друг на друга, словно товар складывают на корабле».

Согласитесь, это вполне можно принять за описание того, что происходило, например, в Аушвице. Или во время блокады Ленинграда. И я не имею в виду то, что описывается, я имею в виду то, как это описывается, то есть язык.

Вы не пытались прочесть какие-либо русские тексты, относящиеся к середине XIV века? Если пробовали и если вы не специалист в области древнерусской письменности, то вы не поняли ничего или почти ничего. Это же самое можно сказать об английской литературе того времени, ярчайшим представителем которой был Джеффри Чосер: читается, но лишь в случае, если вы хорошо образованы, – да и то с огромным трудом. Боккаччо же читать легко, и это меня сразило. Но не только это.

Раскрывая «Декамерон», я совершенно не представлял себе, что не смогу закрыть его, пока не дойду до последнего предложения. Для меня Боккаччо оказался первым в истории рассказчиком. Я считаю рассказ самым трудным из всех литературных жанров. Если вдуматься – вряд ли наберется хотя бы десять великих мастеров рассказа: Чехов, О. Генри, Мопассан, Киплинг, Сэлинджер, Зощенко… Но все названные мной писатели (и неназванные – я мог кого-то забыть) – это, говоря в целом, наши современники, представители XIX–XX веков. Выходит, Боккаччо опередил всех лет этак на четыреста! Но и это не все.

Джованни Боккаччо. XV в.

В «Декамероне» я выделил бы три темы: женскую, эротическую и церковную. Во всех трех Боккаччо выступает отважнейшим сторонником того, что мы ныне называем прогрессом. Он изящнейшим образом показывает зависимость женщин от «мужского мира», отстаивает совершенно крамольную для того времени мысль об их равноправии. Это во-первых. Во-вторых, он доказывает, что секс – это не только естественно, но и хорошо, это наслаждение, к которому следует стремиться. Напоминаю, речь идет о середине XIV века, когда Церковь всесильна, не говоря о предрассудках. Боккаччо же устами своих героев (семи женщин и трех мужчин) подвергает священнослужителей такой смеси иронии, презрения и здорового смеха, что я по сей день не понимаю, каким образом он избежал публичного сожжения.

Для меня Боккаччо – первый подлинно свободный писатель. Он как-то сказал следующее о живописи Джотто: «Зрение обычного смертного часто терялось, столкнувшись лицом к лицу с его творениями, оно воспринимало нарисованный предмет за реальный объект».

По поводу Боккаччо я сказал бы так: разум обыкновенного смертного часто мутнеет от понимания того, что написанному – почти восемь веков, и от ощущения, что написано это вчера.

Микеланджело Буонарроти (1475–1564). Я уже писал о нем и вроде добавить нечего. Я был в городке Пьетросанто недалеко от испорченного новыми русскими Форте деи Марми. Там, рядом с этим городком, расположенным высоко в горах, находятся места, где добывают знаменитый каррарский мрамор. То, что там жил Микеланджело, понятно, но когда я оказался у его дома, на стене которого прибита табличка: «Здесь с такого по такой-то год жил и работал…», то совершенно обомлел и застыл. Я попытался представить себе, как я лет этак пятьсот тому назад попал бы в Пьетросанто и встретил Микеланджело. Что бы я сказал ему? И что бы он ответил? Судя по всему, у него был препротивный характер и, несмотря на все свои величие и гениальность, он завидовал другим, в частности Леонардо да Винчи (который не завидовал никому). Завидовал он зря: ведь Леонардо (к счастью для Микеланджело) не занимался скульптурой, а Микеланджело почти не занимался живописью, так что они в самом деле не конкурировали ни в чем, кроме одного: кого из них считать большим гением. И Микеланджело прекрасно понимал, что это Леонардо. И думаю, это понимание мучило его всю долгую жизнь.

Что до меня, то Леонардо кажется мне не совсем человеком. Не богом, конечно, но почти богом, как, например, Геракл. Микеланджело же для меня реально живой человек с любовью и ненавистью, с ревностью и восхищением, с величием духа и мелочностью. Он в своей скульптуре совершенно недосягаем, он – единственный – владел тайной общения с мрамором, и то, что сделал он, не сделал никто, включая Родена.

Микеланджело Буанарроти. Копия с картины Марчелло Венутти. 1535 г.

Антонио Вивальди. Франсуа Морелон дё ля Кавэ. 1723 г.

Антонио Вивальди (1678–1741). Из-за этого человека я полюбил скрипку и из-за него же не научился играть на ней.

Мне было совсем мало лет, семь или восемь, когда я впервые услышал этот инструмент. Это случилось дома, в Нью-Йорке, мама слушала по радио программу «The Firestone Hour», посвященную классической музыке. И вдруг до меня донесся какой-то совершенно удивительный звук. Я прильнул ухом к радио и простоял так несколько минут. Когда же музыка кончилась, мама сказала мне:

– Это сочинил Вивальди. Называется «Времена года».

Я стал спрашивать, кто такой Вивальди, и, узнав, что он был великим скрипачом, заявил, что хочу научиться играть на скрипке. Думаю, мама очень обрадовалась этому: она любила и хорошо знала классическую музыку, жалела, что не смогла учиться игре на фортепьяно, а тут ее petit Vova вдруг сам пожелал взять в руки не бейсбольный мяч, а скрипку.

Правда, папа отнесся скептически к моему увлечению. Он, думаю, помнил собственный детский опыт, когда его заставляли ходить к учителю игры на рояле. Занимался он мало, особых успехов не добивался, но много лет спустя объяснял это тем, что вслед за ним на урок приходил вихрастый мальчик в очках, которого учительница выставляла в качестве примера и требовала, чтобы папа «слушал, как прекрасно играет Митенька». Митенька был будущим Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, и папа говорил, что именно из-за Шостаковича не стал пианистом.

Как бы то ни было, мама нашла учителя, купила мне маленькую скрипку, и я пошел на урок. Может быть, именно тогда меня постигло первое в жизни настоящее разочарование. Оно случилось тогда, когда я попытался извлечь из скрипки первую ноту: раздался совершенно омерзительный звук.

Вам знаком анекдот о том, как в Одессе (ну где еще?!) Циперович спрашивает Рабиновича: «Ты умеешь играть на скрипке?», а тот отвечает: «Не знаю, не пробовал». Это был мой случай. Я, конечно, понимал, что не буду сразу играть, как Вивальди, но чтобы у меня вышло настолько отвратительно – этого я никак не ожидал. И в тот же самый момент я понял, что не хочу больше заниматься.

Мама не была готова к такой скорой капитуляции и требовала, чтобы я ходил на уроки.

Однако я так и не научился играть ни на скрипке, ни на чем-то другом. О чем очень сильно жалею. Но виноват не я, а Вивальди!

Кстати, лишь много лет спустя я понял, что тогда, когда мама слушала радио, играл не Вивальди.

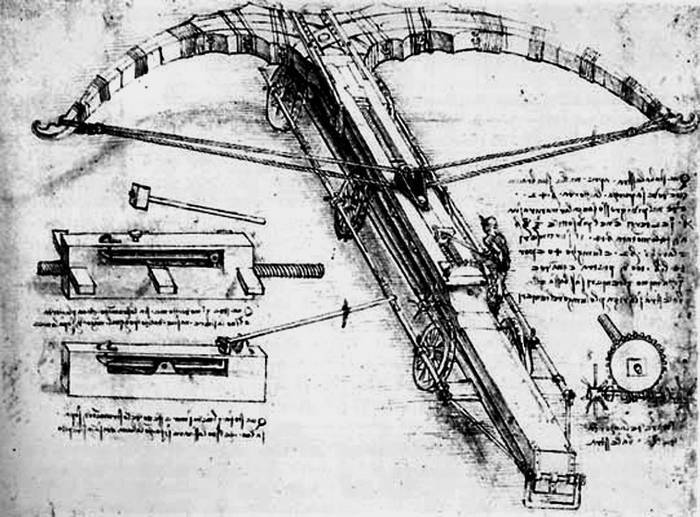

Леонардо да Винчи (1452–1519). Иногда меня спрашивают: если бы вы могли взять интервью у любого из когда-либо живших или живущих на свете людей, кого бы вы выбрали? И я отвечаю: Леонардо да Винчи.

Мне могли бы возразить: а как же Иисус Христос? Мохаммед? Будда? Что вы скажете относительно Юлия Цезаря? Платона? Сократа? Александра Македонского? Чингисхана? И так далее. Но мой выбор остается неизменным: Леонардо.

О нем написаны тома, но точнее и лучше всех о нем сказал Джорджо Вазари:

«Небесным произволением на человеческие существа воочию проливаются величайшие дары, зачастую естественным порядком, а порой и сверхъестественным; тогда в одном существе дивно соединяются красота, изящество и дарование, так что к чему бы ни обратился подобный человек, каждое его действие носит печать божественности, и, оставляя позади себя всех прочих людей, он обнаруживает то, что в нем действительно есть, то есть дар Божий, а не достижения искусства человеческого. Именно это и видели люди в Леонардо да Винчи, в котором сверх телесной красоты, не получившей сколько-нибудь достаточной похвалы, была еще более чем безграничная прелесть в любом поступке; а дарование его было так велико, что в любых трудных предметах, к которым обращалась его пытливость, он легко и совершенно находил решения; силы в нем было много, и соединялась она с легкостью; его помыслы и поведение были всегда царственны и великодушны, а слава его имени разлилась так далеко, что не только у своего времени было оно в чести, но еще более возросло в потомстве, после его смерти».

Хочу напомнить вам, что Вазари писал этот текст всего лишь через тридцать с небольшим лет после смерти да Винчи, иными словами, он фактически был его современником, а ведь о современниках так не пишут.

Леонардо да Винчи. Автопортрет

Я встречался с Леонардо четырежды. Первый раз это было в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина на выставке Европейского портрета. Каких там только не было художников! Я ходил от Рембрандта к Гольбейну, от Гольбейна к Дюреру и тихо умирал от счастья. В основном зале все портреты были расположены в форме подковы, так что волей-неволей зритель, начиная с одного из двух концов подковы, приближался неизбежно к ее центру. И вот, совершенно неожиданно для себя, я оказался лицом к лицу с «Дамой с горностаем» Леонардо. И замер. Все остальное исчезло: не только портреты, но и люди. Это была какая-то мистика. Между этой прекрасной женщиной и мной возникла связь, я не мог оторвать от нее глаз, я был заворожен ею. И навсегда запомнил невыразимо прекрасную руку, которой она придерживает горностая. Я пришел в себя потому лишь, что услышал, как меня вежливо просят чуть отойти в сторону, чтобы дать другим посмотреть. Оказалось, я стоял там почти двадцать минут. Ушел я сразу, не стал смотреть на другие портреты, не было ни сил, ни желания. Я тогда впервые понял, что такое сила гения.

Вторая встреча произошла в Лувре, по-моему, в 1979 году и была вполне преднамеренной. Я, как и миллионы других, видел несчетное количество репродукций «Джоконды», и они не производили на меня ни малейшего впечатления. Я решил, что дело тут в привычке людей следовать общепринятому – в данном случае общепринятой оценке этого портрета. И шел с целью убедиться, что это именно так. Лувр был оккупирован тысячами разбитых на группы японцев, которых возглавлял гид, державший высоко над головой флажок для опознавания. Они шли, слушая в наушниках записанные объяснения и продвигаясь от картины к картине. Когда я подошел к «Джоконде», мне сказачно повезло: группа японцев отошла, образовалось свободное пространство, куда я шагнул и… замер. Я был ошеломлен. «Джоконда» была несказанно прекрасна, в ее полуулыбке я увидел легкую насмешку над моими сомнениями, и я заплакал. От счастья. От радости, что я ошибся. От восторга.

Гигантский арбалет-пушка. Рисунок Леонардо да Винчи

Третья наша встреча произошла в Уффици. Если вы бывали там, то помните, что во многих залах картины выставлены не по годам, а по темам. Так, есть зал «Благовещение». Что ни работа, то шедевр. Я иду по залу, наслаждаюсь прекрасным и вдруг краем глаза вижу проход в следующий зал, где на стене висит… что-то. Не могу разобрать что, но оно притягивает меня с неодолимой силой. Приближаюсь, словно околдованный. Работа не завершена. Это «Поклонение волхвов», которую Леонардо начал и потом бросил (он этим грешил), но в ней такая мощь, такая экспрессия, такой восторг, что вновь для меня все остальное исчезает. Пишу об этом, и мурашки бегают по коже.

Четвертая встреча была в Лукке в Музее изобретений Леонардо. Об этом невозможно рассказать, это надо увидеть. Ведь речь идет о последней четверти XV века, но изобретения эти относятся, скорее, к ХХ веку, и непостижимо, как человек того времени мог придумать такие вещи. Не стану их перечислять, но не могу воздержаться от поворотного моста, велосипеда, автомобиля и летательного аппарата. Если добавить к этому, что Леонардо был блестящим математиком и инженером, философом, архитектором и анатомом, что ему принадлежит идея об использовании солнечной энергии, равно как и открытия в области оптики и гидродинамики, то голова начинает идти кругом.

Я думаю, что ему было все подвластно, что если бы захотел, он мог бы стать и олимпийским чемпионом в любом виде спорта.

Одного я не могу понять: отчего Леонардо никогда не занимался скульптурой?

Лукино Висконти (1906–1976). Фильм «Rocco e i suoi Fratelli» («Рокко и его братья») вышел в 1960 году. Мне было 26 лет, и примерно тогда я его и увидел. С тех пор прошло полвека, но я помню этот фильм почти покадрово. Эта, в общем, обычная история о том, как бедная семья с юга Италии едет в Милан, чтобы заработать на жизнь, сделана так, что становится историей обобщающей, всецело тебя охватывающей. Я помню, как в какой-то момент я вдруг понял, что стал членом этой семьи, что ее беды и радости стали моими, что я неспособен смотреть на происходящее со стороны.

Эта была чуть ли не первая (и, на мой взгляд, лучшая) роль Алена Делона. Висконти сделал из него не красавца (каким он был и остается по сей день), а ангела, но страдающего, но нежно любящего, но вызывающего сострадание. Я тогда не смог простить Висконти сцену, в которой старший брат Рокко-Делона на его глазах насилует его девушку, которую блистательно играет Ани Жирардо. Не смог простить, потому что, как мне казалось, есть запрещенные приемы, приемы, против которых нет защиты, и художник не имеет права пользоваться ими. Прошло много лет, пока я понял, что это сцена не об изнасиловании, а о безнадежности, о безысходности, о трагичности бытия; за пятьдесят с лишним лет, прошедшие с тех пор, я ничего более сильного не видел.

Лукино Висконти в Венеции. 1970 г.

Чуть позже я встретился с самим Висконти. Это было на Московском международном кинофестивале в 1963 году, на котором я работал переводчиком-синхронистом. Поскольку мой отец был Ответственным секретарем фестиваля, я имел некоторые привилегии, в частности, у меня был пропуск в бар фестиваля, где собирались именитые гости. Как-то я оказался там за одним столом с Федерико Феллини, Джульеттой Мазина и Лукино Висконти, которого сопровождал красавец-любовник, немец лет 20 (Висконти никогда не скрывал того, что он – гомосексуалист). Трудно было бы найти двух более непохожих друг на друга людей, чем Феллини и Висконти. Феллини – большой, мощный, с гривой волос и бычьей шеей – напоминал римского легионера. Висконти же – стройный, изящный, как струна вытянутый, тщательно выбритый и постриженный – напоминал римского патриция (каким он, собственно, и был). Оба великих мастера не только ценили, но и любили друг друга, и вот Висконти смотрит ласково на Феллини и говорит:

– Знаешь, Федерико, ты – гений, но тебе не хватает немного… культуры.

Стол чуть ли не опрокидывается от гомерического хохота.

Моя последняя встреча с Висконти была в 1971 году, когда я сумел получить билет на закрытый показ его фильма «Morte а Venezia» («Смерть в Венеции»). Я даже не знаю, с чем сравнить впечатление, которoe произвела на меня эта картина. Я только понимаю, что любая попытка выразить это словами тщетна. С одной стороны, все донельзя просто: пожилой композитор приезжает на Лидо, где влюбляется в мальчика-красавца, страдает, сочиняет и умирает от холеры. На самом же деле это и гимн, и реквием, это и «красота спасет мир», и «каждый умирает в одиночку», это картина черно-белая, но она полыхает цветом.

После просмотра я вышел в полном смятении духа, и это чувство так и не покинуло меня.

Галилео Галилей (1564–1642). Вот уж кого люблю, так люблю! Вот кого я от души обнял бы, случись с ним встреча, затащил бы в какую-нибудь таверну и от души выпил бы с ним.

Как и все светочи Возрождения, Галилей был не только великим ученым, физиком, но и поэтом, но и живописцем, да много что еще. Но главное: он был инакомыслящим. Нет, вы только подумайте: кругом пылают костры всесильной инквизиции, добрые люди друг на друга доносят, чтобы получить свои кровные 30 сребреников, а этот на голубом глазу заявляет, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. Караул! Церковь в смятении и ужасе! Того гляди этот еретик скажет, что у него есть научное доказательство, что если поместить гирю и перышко в вакууме, они упадут на землю с одинаковой скоростью! Ату его!

Ну и потащили Галилея в высокий церковный суд. «Отрекись! – говорят свободные, независимые и справедливые судьи. – Отрекись, а то…» И Галилей, мой любимый Галилей, умница и гений, посмотрел им в глаза, увидел в них злобу, ненависть и тупость и подумал: «А пошли вы все…» – и отрекся.

Но что мы, что весь мир запомнил? А то, что на смертном одре он сказал: «А все-таки она вертится!» Нако-ся, выкуси! И тем самым Галилео Галилей остался не только великим ученым, он стал навечно великим образцом для подражания, образцом духа человеческого.

И когда в мрачные брежневские годы Юрий Петрович Любимов поставил в Театре на Таганке пьесу Бертольда Брехта «Галилей» и Галилея в ней играл Владимир Высоцкий, это был просто-напросто апофеоз диссидентства, апофеоз инакомыслия, не только демонстрация власти кукиша, но и, как говорят ныне, мессидж для публики: мол, вот как надо, вот что можно.

Ай да Галилей!

Ах, да, забыл рассказать вам, что во время наших съемок по Италии я встретился с одним из иерархов католической церкви, кардиналом Равази (это интервью размещено во второй части этой книги), и не преминул напомнить ему, что лишь совсем недавно Церковь признала правоту Галилея: Земля-таки вертится вокруг Солнца, а не наоборот.

– И как же так получилось, что вам, священникам, потребовалось пятьсот лет, чтобы признать свою ошибку?! – спросил я (признаюсь, с нагловатой улыбкой).

Кардинал поднял взор к скрытому потолком небу, будто там, высоко-высоко таился ответ, тяжело вздохнул и сказал:

– Мы же всего лишь люди.

Галилео Галилей. Юстас Сустерманс. 1635 г.

Джакомо Казанова. Антон. Рафаэль Менгс. 1760 г.

Джакомо Казанова (1725–1798). Так и слышу: «А Познер-то, небось, эротоман! У него в героях ходит Казанова!» Эх, вы!..

Передо мной лежит толстенная книга. Называется она «История моей жизни». Автор – Джакомо Казанова. В этой книге одиннадцать томов, чуть меньше полутора тысяч страниц. И она совершенно восхитительна. Никто не поведал о том времени точнее, искуснее и талантливее, чем Казанова.

Один из самых почитаемых писателей Великобритании ХХ века, В.С. Притчетт, так написал о воспоминаниях Казановы: «Казанова – непревзойденный воссоздатель каждодневной жизни Европы восемнадцатого века. От шлюхи до патриция, от шкафа до бюро, от дока до дворца – таков его диапазон. Он превосходит всех других эротических писателей удовольствием, которое черпает в новостях, в пересудах, в личности его любовницы».

Среди тех, с кем Казанова общался, были Вольтер, Гёте и Моцарт, его принимала в Санкт-Петербурге Екатерина II, он получал звания и ордена, подвергался гонениям и заключению, в том числе в знаменитой венецианской тюрьме Пьомби (считалось, что из нее невозможно сбежать, а Казанова сбежал).

В нем сочетались изящество Арамиса, авантюризм Джеймса Бонда, любовный пыл Дон Жуана и благородство Дон Кихота. Живи он сегодня, за ним охотились бы все – от голливудских продюсеров и режиссеров до папарацци и первых красоток мира.

Я не сомневаюсь, что втайне подавляющее большинство мужчин завидуют Казанове, а женщины мечтают о встрече с ним.

Христофор Колумб (1451–1506). На самом деле престранный персонаж. Итальянец по происхождению (родился в Генуе), но служил испанской короне. Открыл Америку, но до конца своих дней настаивал, будто это Индия (правда, не «восточная», как назвали настоящую Индию, а «западная»). Мимоходом замечу, что в действительности Америку открыл варяг Лейф Эрикссон в XI веке, то есть за четыреста лет до Колумба, но я пишу сейчас не о древних скандинавах, а об итальянцах. Так что Колумб был первым не по хронике, а по значимости своего подвига. Ведь все остальные великие мореплаватели – Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Васко да Гама – все они были потом, я даже думаю, что, не будь Колумба, они тоже не появились бы.

Христофор Колумб. Себастьяно дель Пьомбо. XVI в.

Позволю себе спортивную аналогию: скажем, в какой-то стране – например, в Швеции – никогда не было выдающегося теннисиста. Потом неизвестно откуда возникает Бьерн Борг, один из величайших теннисистов в истории этого спорта, и он порождает целую плеяду выдающихся шведских теннисистов, таких как Андерс Яррид, Иоаким Нистром, Ионас Бьоркман, Матс Виландер, Стефан Эдберг, Робин Содерлинг… Колумб для мореплавателей – тот же Борг.

И еще: вы никогда не интересовались размерами флагманского корабля Колумба – «Санта Марии», – на котором он поплыл навстречу вечной славе? Я этим вопросом не задавался и, случайно узнав, обомлел: водоизмещение – 200 тонн, длина – 23 метра, ширина – 7,6 метра. Рядом с яхтой какого-нибудь младоолигарха – карлик.

Никколо Макиавелли (1469–1527). Я думаю, что это был необыкновенно обаятельный, остроумный (не говорю «умный» – это хорошо известно), веселый человек, блестящий собеседник, но такой, который не только великолепно говорил, но умел слушать и слышать – другого.

Размышляя о его судьбе, я лишний раз убеждаюсь в верности русской пословицы о том, что нет худа без добра. В 1513 году Макиавелли был арестован и обвинен в государственной измене, но твердо отрицал свою вину и в конце концов был освобожден, после чего уехал из Флоренции в Сант’Андреа. Он провел там семь лет, и именно там, в деревне, написал те работы, которые увековечили его фамилию. Нет у меня сомнений: не попади Макиавелли в опалу, он так и не создал бы ничего.

Никколо Макиавелли. Санти ди Тито. XVI в.

Вот отрывок из письма, написанного им в тот период другу:

«Я встаю с восходом солнца и направляюсь к роще посмотреть на работу дровосеков, вырубающих мой лес, оттуда следую к ручью, а затем к птицеловному току. Я иду с книгой в кармане, либо с Данте и Петраркой, либо с Тибуллом и Овидием. Потом захожу в постоялый двор на большой дороге. Там интересно поговорить с проезжающими, узнать о новостях в чужих краях и на родине, наблюдать, сколь различны вкусы и фантазии людей. Когда наступает обеденный час, я в кругу своей семьи сижу за скромной трапезой. После обеда я возвращаюсь снова на постоялый двор, где обычно уже собрались его хозяин, мясник, мельник и два кирпичника. С ними я провожу остальную часть дня, играя в карты… С наступлением вечера я возвращаюсь домой и иду в свою рабочую комнату. У двери я сбрасываю крестьянское платье все в грязи и слякоти, облачаюсь в царственную придворную одежду и, переодетый достойным образом, иду к античным дворам людей древности. Там, любезно ими принятый, я насыщаюсь пищей, единственно пригодной мне и для которой я рожден. Там я не стесняюсь разговаривать с ними и спрашивать о смысле их деяний, и они, по свойственной им человечности, отвечают мне. И на протяжении четырёх часов я не чувствую никакой тоски, забываю все тревоги, не боюсь бедности, меня не пугает смерть, и я весь переношусь к ним».

По-моему, совершенно пронзительные слова. Мне жалко того, кто не читал Макиавелли, потому что он, этот не читавший, лишил себя целого пласта истории и культуры. Что до меня, я перечитывал его несколько раз и каждый раз восхищался точностью, изысканностью и глубиной мысли. Вот два моих любимых соображения этого аристократического флорентийца:

«Многие вообразили республики и княжества, которые в реальности не видел никто и которые никогда не существовали; ибо то, как мы живем, настолько отличается от того, как мы должны были бы жить, что тот, который бросит то, что сделано, в пользу того, что следовало бы сделать, скорее поспособствует собственной гибели, нежели сохранению».

Мне кажется, что ни Маркс, ни тем более Ленин не читали этого. И еще:

«Нет иного пути обезопасить себя от лести, как добиться того, чтобы, говоря вам правду, люди понимали, что не оскорбляют тебя; но когда всякий может говорить тебе правду, тебя перестают уважать».

От себя добавлю: если тебе льстят, не говорят правды, то ты неизменно теряешь представление о реальности, из-за чего начинаешь принимать ошибочные решения. А не хуже ли это ситуации, когда ты теряешь уважение окружающих?

Хотел бы я задать этот вопрос Макиавелли. Кто его знает, может, еще удастся.

Амедео Модильяни (1884–1920). О нем написаны девять романов и одна пьеса; сняты один документальный и три художественных фильма. И это о человеке, который умер в полной нищете и обменивал свои картины на обеды в ресторане. А ведь в 2010 году одна из его «Обнаженных» была продана на аукционе за шестьдесят девять миллионов долларов…

О нем можно рассказать бесчисленное количество забавных историй, начиная с той, когда он своим рождением спас семью от разорения. Дело в том, что его отец, вполне успешный торговец, все потерял из-за внезапно грянувшего экономического кризиса. Кредиторы наслали на него пристава, чтобы забрать все имущество. Но по древнему закону запрещалось забирать кровать беременной или только что родившей женщины, а как раз, когда вошел пристав, у матери Модильяни начались схватки. Ценности семейства были навалены на нее, и пристав ушел ни с чем.

Амедео Модильяни. 1918 г.

Это история в духе итальянского неореализма – тут и драматизм, и юмор. Но случались и страшные вещи… Модильяни умер в тридцать пять лет от туберкулеза, его жена Жанна Эбютерн, будучи на девятом месяце беременности, выбросилась из окна пятого этажа дома родителей и погибла вместе с нерожденным ребенком.

Что до меня, то я влюбился в Модильяни с первого взгляда. Его женщины с длинными шеями, капризными и чуть безвольными ротиками, зелеными глазками, эти лица, похожие на маски, меня притягивают и не отпускают. В них есть волнующая эротика, обещание чего-то неизведанного, тайна, известная только Модильяни.

Говорят, он страшно конкурировал с Пикассо. Для меня они настолько разные, что не представляю их конкурентами. Правда, к Пикассо известность и деньги пришли довольно рано, в отличие от Модильяни, которого слава настигла лишь после смерти.

Все-таки жизнь несправедлива.

Федерико Феллини (1920–1993). Его просто не с кем сравнивать. Разве что с Чаплиным.

Мое первое знакомство с Феллини состоялось при просмотре фильма «La Strada» («Дорога»), и с этого момента он стал одним из тех немногих, без кого я не смог бы обойтись.

Помните классический вопрос: если бы тебе предстояло поселиться на необитаемом острове, произведения каких трех авторов ты взял бы с собой? Отвечаю: все сочинения Шекспира, все сочинения Баха и все фильмы Феллини.

Федерико Феллини и его жена Джульетта Мазина. 1955 г.

Кино имеет свойство устаревать быстрее других видов искусства, ведь оно в значительной степени зависит от техники. Но Феллини (как и Чаплин) не устаревает. Не могу объяснить себе, почему. Очевидный и довольно тривиальный ответ: потому что гений не устаревает никогда. Может быть.

Попробуйте рассказать содержание любого фильма Феллини. Ничего не получится. Его фильмы не имеют фабулы, нет в них ни начала, ни конца (в повествовательном смысле). Так что же держит, что привораживает? А то, что Феллини рассказывает о тебе. Не спорьте, это так. О чем бы он ни делал кино, это история о тебе, о твоей жизни, о твоей тоске и радости, о твоей любви и горе, обо всем, что касалось, касается и коснется тебя.

«Я памятник воздвиг себе нерукотворный…»

– Конечно!

«И долго буду тем любезен я народу…»

– Конечно!

«Веленью Божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца».

– Конечно!

Поэтов в кинематографе очень и очень мало, может быть, всего один. И имя ему – Федерико Феллини.

Назад: Объяснение

Дальше: Часть II Интервью